Índice del contenido

¿Qué impacto tiene el control de asistencia en la calidad del servicio al paciente?

En el complejo engranaje del sistema de salud público peruano, el control de asistencia puede parecer una herramienta administrativa más. Sin embargo, su impacto directo en la calidad del servicio al paciente es profundo, estratégico y medible. No se trata simplemente de fichar entradas y salidas, sino de garantizar que los recursos humanos, posiblemente el activo más crítico del MINSA, estén en el lugar y momento correcto para cumplir su rol vital: salvar vidas.

✅ 1. El primer eslabón: disponibilidad efectiva del personal

Cuando un médico, enfermero o personal técnico no está presente en su turno, el impacto inmediato recae en el paciente. Las esperas se alargan, se reprograman citas, se postergan intervenciones y, en casos críticos, se compromete la atención oportuna.

El control de asistencia actúa como una red de contención para asegurar la disponibilidad efectiva de los recursos humanos. En hospitales con adecuados sistemas de monitoreo de horarios, se ha demostrado una reducción significativa en tiempos de atención en emergencias y consultorios externos.

✅ 2. Continuidad de la atención y confianza institucional

Un sistema robusto de asistencia garantiza la continuidad de los procesos clínicos, algo crucial para tratamientos prolongados o seguimiento de enfermedades crónicas. Cuando el mismo equipo médico está presente, el tratamiento es más coherente, el historial clínico se interpreta mejor y el paciente percibe una atención más personalizada.

Además, la presencia constante del personal fortalece la confianza institucional: si el paciente ve que hay organización, compromiso y puntualidad, su percepción sobre el sistema de salud mejora, aun cuando existan limitaciones materiales.

✅ 3. Equidad en la asignación de cargas laborales

Un problema común en establecimientos del MINSA es la inequidad en la carga laboral: algunos profesionales deben cubrir las ausencias de sus colegas, lo que lleva a sobrecarga, errores clínicos y desgaste emocional.

Un sistema de control de asistencia permite distribuir las responsabilidades de forma más justa y anticipar escenarios críticos. Por ejemplo, si se detecta un patrón de inasistencia en ciertas áreas, se puede redistribuir personal o reforzar turnos con antelación.

✅ 4. Optimización de la gestión hospitalaria y reducción de costos

El ausentismo sin control genera costos ocultos enormes. La necesidad de reemplazos de último minuto, horas extras, pérdida de productividad e incluso reclamos por mala atención, se traducen en pérdidas financieras para el MINSA.

Con un control de asistencia eficiente, los gestores pueden planificar con anticipación, reducir rotaciones innecesarias, prever ausencias y asignar recursos con mayor inteligencia, optimizando el gasto público en salud.

✅ 5. Trazabilidad y rendición de cuentas

Uno de los principios de la gestión pública es la rendición de cuentas. En ese sentido, el control de asistencia actúa como herramienta para garantizar que los fondos del Estado, invertidos en planillas del personal, se traduzcan en atención efectiva.

La trazabilidad permite verificar que los turnos efectivamente se cumplieron, que los horarios fueron respetados y que las horas pagadas fueron trabajadas. Esto disuade la informalidad, la impunidad y la corrupción.

✅ 6. Cultura organizacional y compromiso profesional

Donde hay control, hay orden. Y donde hay orden, hay compromiso. Un sistema de asistencia bien gestionado no solo regula conductas, también moldea una cultura organizacional positiva basada en la puntualidad, la responsabilidad y la ética laboral.

Los líderes hospitalarios que aplican mecanismos justos y transparentes de asistencia, terminan fortaleciendo la moral institucional, generando sentido de pertenencia y promoviendo la profesionalización del entorno sanitario.

✅ 7. Mejora en indicadores de salud pública

La mejora en la asistencia del personal influye directamente en los indicadores clave del sistema de salud: reducción de tiempos de espera, aumento en el número de pacientes atendidos por jornada, disminución de quejas por ausencia de personal, y hasta reducción de la mortalidad en servicios críticos como neonatología o emergencia.

El control de asistencia no es un fin, es un medio estratégico para alcanzar mejores niveles de atención sanitaria, un factor clave que debe ser monitoreado, optimizado y conectado con las políticas nacionales de calidad en salud.

🎯 Conclusión

El impacto del control de asistencia en la calidad del servicio al paciente es innegable. Desde lo operativo hasta lo ético, desde lo económico hasta lo clínico, se trata de una herramienta fundamental para garantizar que el sistema de salud funcione con eficiencia, equidad y humanidad.

Para el MINSA, invertir en mejorar su sistema de control de asistencia no es solo una necesidad técnica: es una decisión estratégica que puede marcar la diferencia entre un sistema de salud desbordado y uno que responde con excelencia a las necesidades de la población peruana.

¿Qué beneficios traería una plataforma unificada de asistencia para todas las unidades del MINSA?

En un ecosistema de salud tan diverso, descentralizado y desafiante como el del MINSA, la existencia de múltiples sistemas aislados para controlar la asistencia genera fragmentación, ineficiencias y falta de trazabilidad. La implementación de una plataforma unificada de control de asistencia, integrada a nivel nacional, puede ser un punto de inflexión no solo en la gestión del recurso humano, sino en la calidad general del sistema de salud pública peruano.

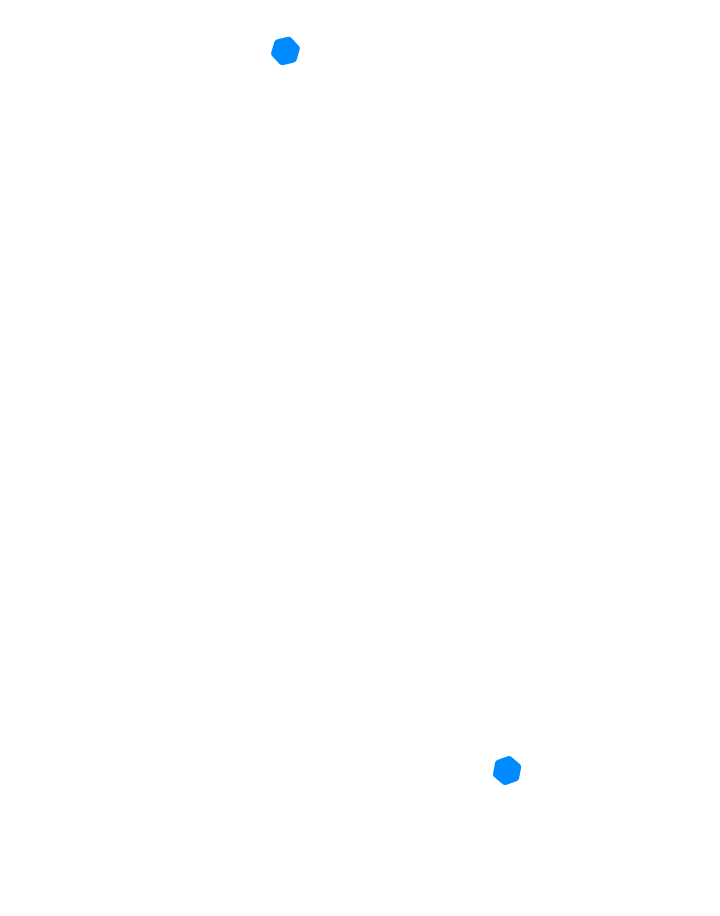

✅ 1. Visibilidad integral en tiempo real

Una de las principales ventajas de una plataforma unificada es la capacidad de supervisar en tiempo real la presencia del personal en todos los niveles: desde hospitales nacionales hasta postas médicas rurales en zonas de difícil acceso.

Esta visibilidad permite que los tomadores de decisiones, tanto en Lima como en regiones, puedan actuar de forma anticipada y estratégica, identificando patrones de inasistencia, zonas críticas y turnos deficientemente cubiertos. La información deja de ser una caja negra y se convierte en un instrumento de gestión activa.

✅ 2. Estándares homogéneos para todo el país

Actualmente, cada unidad ejecutora del MINSA puede tener su propio sistema de control de asistencia: algunos usan fichas manuales, otros hojas de Excel, y algunos han implementado software básico sin interoperabilidad.

Un sistema unificado impone estándares comunes, lo que asegura que el cumplimiento del horario, los permisos, las licencias, y las sanciones sean gestionadas de la misma manera en Iquitos, Arequipa o Lima. Esto no solo facilita la auditoría y la rendición de cuentas, sino que también garantiza equidad en el trato a los trabajadores.

✅ 3. Reducción de errores, manipulaciones y fraudes

Los sistemas dispersos y desconectados son más vulnerables a la manipulación de datos, firmas falsificadas o incluso suplantaciones.

Una plataforma centralizada con acceso restringido, autenticación biométrica y trazabilidad automática reduce sustancialmente el riesgo de corrupción, errores administrativos y pérdidas económicas asociadas a horas no trabajadas pero remuneradas.

✅ 4. Integración con sistemas de recursos humanos y salud

La integración con sistemas como SISGALEN PLUS, AIRHSP o INFOBANCO permite al MINSA tener una visión completa del personal: no solo si asistió, sino cómo fue su desempeño, qué productividad clínica tuvo, y en qué áreas existe mayor carga laboral.

Esto lleva a una gestión basada en datos y a decisiones mejor informadas: contrataciones más precisas, redistribución de personal eficiente y proyecciones más ajustadas a la realidad del país.

✅ 5. Automatización de reportes e indicadores

Con un sistema unificado, ya no es necesario que cada jefe de área envíe sus reportes semanales manualmente. La plataforma puede generar automáticamente dashboards con indicadores clave como:

Tasa de asistencia por unidad de salud

Promedio de puntualidad por región

Alertas por ausentismo recurrente

Carga horaria no cubierta

Cumplimiento del personal CAS

Esto libera tiempo administrativo, reduce errores humanos y fortalece la capacidad analítica del MINSA a nivel nacional y regional.

✅ 6. Fortalecimiento del control descentralizado

Aunque la plataforma sería nacional, su uso permitiría a cada región y unidad ejecutora gestionar sus propias operaciones con mejor evidencia.

El sistema podría contar con niveles de acceso jerarquizado: los gerentes regionales, directores hospitalarios, y jefes de área tendrían dashboards personalizados para tomar decisiones inmediatas sin perder la visión institucional. La descentralización real se construye con herramientas inteligentes y unificadas.

✅ 7. Mejora en la transparencia y la gobernanza

Una plataforma visible y trazable permite que ciudadanos, entes de control, sindicatos y autoridades puedan tener acceso a información consolidada (respetando la confidencialidad). Esto refuerza la transparencia, reduce sospechas de favoritismo, y mejora la gobernanza del sistema de salud pública.

Además, puede integrarse con iniciativas de gobierno abierto y servir como base para auditorías digitales de la Contraloría o la Defensoría del Pueblo.

✅ 8. Estandarización para emergencias y contingencias

Durante situaciones excepcionales como pandemias, huelgas, o desastres naturales, una plataforma unificada permite saber exactamente qué personal está disponible, quién puede ser trasladado y qué unidades están en mayor riesgo operativo.

Esto facilita una respuesta nacional coordinada, algo que el COVID-19 dejó en evidencia como urgente y no negociable para un sistema de salud resiliente.

✅ 9. Escalabilidad y sostenibilidad

Diseñar una plataforma moderna y modular permite que esta se escale gradualmente: primero con hospitales grandes, luego centros de salud medianos, hasta llegar a puestos rurales. Con conectividad satelital o aplicaciones móviles offline, la cobertura puede alcanzar el 100% del MINSA en un plazo de mediano plazo.

Además, el modelo puede replicarse en otras entidades del Estado, generando sinergias institucionales en la gestión pública.

🎯 Conclusión

Una plataforma unificada de control de asistencia no es un lujo tecnológico, es una necesidad estratégica para la eficiencia del MINSA. Los beneficios abarcan lo operativo, lo económico, lo ético y lo clínico.

Desde el punto de vista gerencial, representa una herramienta poderosa para transformar la gestión del talento humano y garantizar que el objetivo final —una atención de calidad, digna y oportuna para todos los peruanos— deje de ser una promesa y se convierta en una realidad visible y mensurable.

¿Qué indicadores clave de desempeño (KPIs) se pueden asociar al control de asistencia en salud?

En un entorno como el del MINSA, donde la eficiencia institucional y la atención al ciudadano están íntimamente ligadas a la presencia efectiva del personal, medir el impacto del control de asistencia no puede limitarse a conteos de llegadas y salidas. La implementación de KPIs (Key Performance Indicators) orientados específicamente al control de asistencia en el sector salud permite vincular este aspecto administrativo con la mejora real de la atención y la sostenibilidad del sistema.

La clave no está solo en medir, sino en medir lo correcto, interpretarlo bien y actuar con rapidez.

✅ 1. Tasa de asistencia efectiva mensual (%)

Es el KPI base. Representa el porcentaje de días trabajados en relación con los días programados para cada trabajador, área, o unidad médica.

Este indicador permite identificar unidades con alto ausentismo, justificar refuerzos de personal o investigar razones estructurales (como sobrecarga, desmotivación o mal clima organizacional).

Fórmula:

(Días asistidos / Días programados) x 100

✅ 2. Tasa de puntualidad general

Este indicador mide el porcentaje de trabajadores que inician su jornada dentro del margen permitido (por ejemplo, no más de 5 minutos tarde). En centros de salud con alta demanda, la puntualidad es crítica para evitar cuellos de botella en la atención inicial y mantener una experiencia positiva del paciente.

Un descenso sostenido en este indicador podría reflejar fallos en supervisión, cultura institucional débil o rutas de transporte inadecuadas para el personal.

✅ 3. Horas no cubiertas por ausencias injustificadas

Calcula el número total de horas laborales planificadas que no fueron cubiertas por ausencia sin justificación válida. Esta métrica ayuda a dimensionar el costo operativo oculto del ausentismo.

Puede presentarse a nivel de área clínica, hospital, región o nacional, y permite tomar decisiones de redistribución, tercerización temporal o ajuste de turnos.

✅ 4. Índice de cobertura de turnos críticos

En servicios como UCI, emergencia o neonatología, se debe garantizar una cobertura del 100% de turnos críticos. Este KPI mide la frecuencia con la que estos turnos fueron cubiertos completamente versus los programados.

Es un indicador vital para alertar a la alta dirección cuando hay riesgo directo en la calidad o continuidad de la atención.

✅ 5. Tasa de reemplazo no planificado

Mide cuántas veces se tuvo que convocar personal de emergencia para cubrir una ausencia imprevista. Un alto valor indica falta de planificación, comunicación ineficiente o personal poco comprometido.

Este KPI se correlaciona directamente con el nivel de estrés del equipo, la exposición a errores clínicos y el gasto por horas extras.

✅ 6. Tiempo promedio de justificación de inasistencias

Este KPI permite medir qué tan eficiente es el sistema de justificación (licencias médicas, permisos, ausencias por comisión de servicio). Un sistema ineficaz genera acumulación de casos, inconsistencias en la planilla y demoras en los procesos de recursos humanos.

Además, cuando el tiempo de justificación es largo, se reduce la capacidad de reacción para cubrir el puesto faltante.

✅ 7. Tasa de regularización de marcaciones

Este indicador mide cuántas veces se debió corregir manualmente la asistencia por fallos del sistema, olvidos o errores de marcación. Un valor elevado podría reflejar problemas tecnológicos, procesos burocráticos innecesarios o falta de capacitación del personal.

En algunos hospitales del MINSA esta tasa supera el 20%, generando desconfianza en los datos y sobrecarga administrativa.

✅ 8. Correlación entre asistencia y productividad clínica

Este KPI más avanzado cruza los datos de asistencia con los registros de producción clínica (número de consultas, procedimientos, turnos en emergencia, etc.). Permite detectar presentismo improductivo o identificar trabajadores que, a pesar de su presencia constante, tienen bajos niveles de rendimiento.

Esto abre la puerta a una gestión más inteligente, basada en resultados y no solo en permanencia física.

✅ 9. Costo promedio por hora no trabajada

Asociado al ausentismo, este KPI estima el impacto financiero de cada hora no laborada. Es muy útil para los directores administrativos y gerentes de presupuesto, ya que transforma una variable conductual en un impacto cuantificable en el gasto público.

Esto ayuda a justificar la inversión en mejores sistemas de control, sanciones más claras o incentivos para reducir el ausentismo.

✅ 10. Índice de cumplimiento de normativas de asistencia

Mide el grado en el que cada unidad del MINSA cumple con los protocolos establecidos para el registro, justificación y auditoría de asistencia. Se obtiene mediante auditorías internas o externas, y sirve como alerta para identificar zonas de riesgo operativo o legal.

Su uso es clave para la trazabilidad institucional y la prevención de litigios administrativos o sanciones de la Contraloría.

🎯 Conclusión

En el contexto del MINSA, los KPIs relacionados al control de asistencia no deben verse como métricas aisladas, sino como componentes vitales de una estrategia integral de gestión del recurso humano.

Al monitorearlos y utilizarlos de forma inteligente, los gerentes y directores pueden anticipar crisis, tomar decisiones basadas en evidencia y conectar la gestión del tiempo con la salud del ciudadano.

El desafío no está en crear nuevos KPIs, sino en integrarlos a la cultura gerencial del sector salud, usarlos con propósito y convertirlos en el lenguaje común de la eficiencia institucional.

¿Qué aprendizajes dejó la pandemia sobre la necesidad de flexibilidad en los sistemas de asistencia?

La pandemia por COVID-19 representó uno de los mayores desafíos logísticos, humanos y tecnológicos para el sistema de salud peruano. En ese contexto, el control de asistencia tradicional, rígido y muchas veces burocrático, quedó obsoleto frente a la urgencia de garantizar la continuidad del servicio con personal humano sometido a una presión extrema.

Desde la experiencia vivida, el MINSA puede extraer valiosos aprendizajes sobre la necesidad de evolucionar hacia modelos de control de asistencia más flexibles, adaptativos e inteligentes, alineados con la realidad operativa del país.

✅ 1. El modelo rígido colapsa ante lo imprevisible

Antes del 2020, el control de asistencia en muchas dependencias del MINSA se basaba en formatos físicos, firmas manuales, sistemas locales de marcación con horarios inflexibles y procedimientos lentos de justificación.

Cuando llegó la pandemia, este modelo colapsó: se cerraron oficinas administrativas, se aislaron trabajadores clave, y el sistema no tenía manera de registrar ni validar la asistencia de forma remota o móvil.

Este quiebre evidenció la fragilidad de los sistemas tradicionales y la necesidad urgente de herramientas más ágiles, resistentes a las crisis.

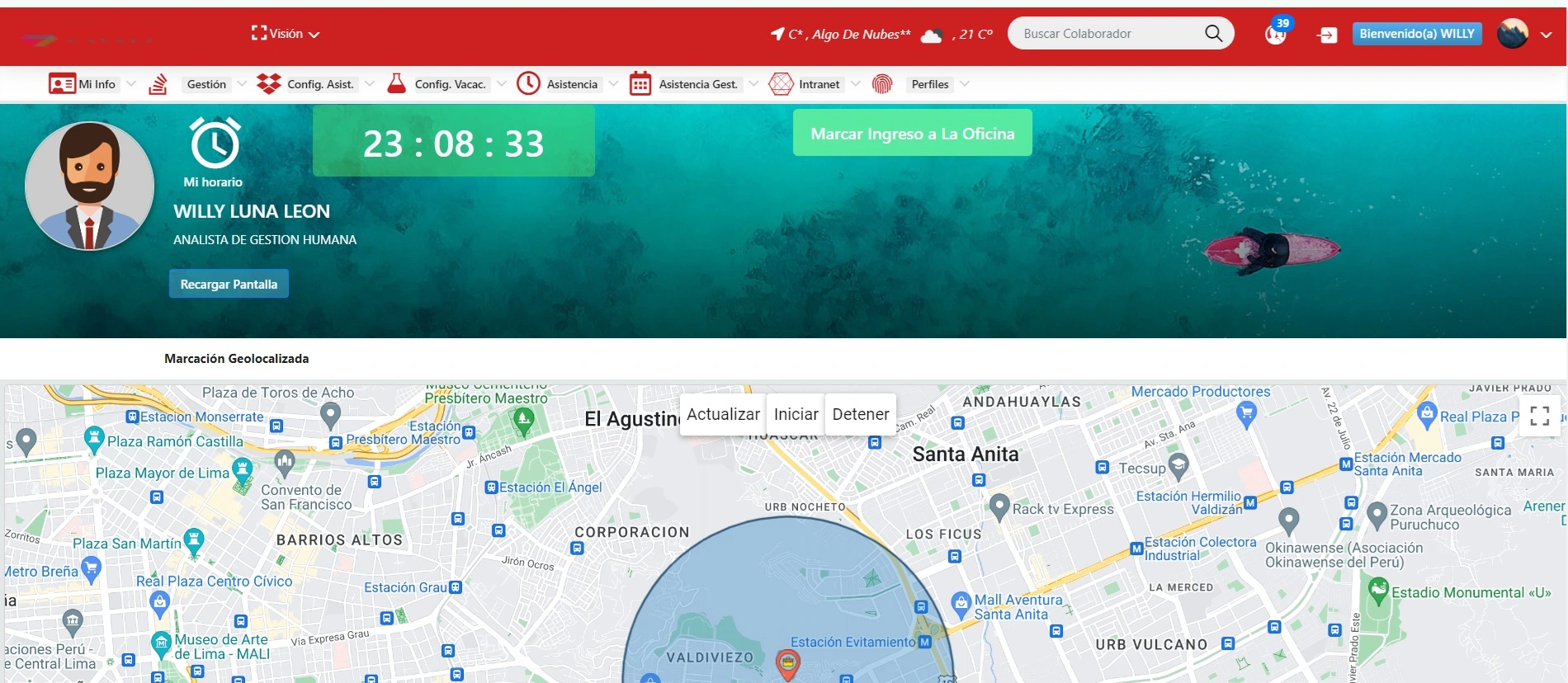

✅ 2. Emergió la necesidad de registrar asistencia en campo y remoto

Durante la emergencia, miles de trabajadores del MINSA se movilizaron para realizar acciones comunitarias, atención domiciliaria, entrega de medicinas o monitoreo epidemiológico. Estas funciones no se ajustaban al esquema de marcación tradicional en un punto fijo.

Esto llevó a reconocer que el sistema debía habilitar opciones móviles, como registro por geolocalización, validación con biometría móvil o apps para registrar actividades por zona georreferenciada, sin necesidad de conexión constante a internet.

La flexibilidad territorial del sistema de asistencia se convirtió en una necesidad real, no en una opción futura.

✅ 3. Se revaloró el enfoque por resultados, no solo por presencia

Muchos trabajadores continuaron operando desde sus casas, especialmente personal administrativo, de TI o de planificación. En estos casos, el presentismo dejó de ser un indicador válido y se empezó a medir la entrega de productos, informes, respuestas o reportes.

Este enfoque por resultados demostró que en ciertos niveles del MINSA, el valor del trabajo no siempre depende de estar presente físicamente, sino de cumplir metas. Esto es clave para repensar el sistema de asistencia en entornos híbridos o de teletrabajo parcial.

✅ 4. Se evidenció la importancia de la interoperabilidad

Durante los momentos más críticos de la pandemia, la información de asistencia del personal era vital para tomar decisiones: quién estaba disponible, quién se había contagiado, quién requería aislamiento y en qué regiones había mayor déficit de recursos humanos.

La falta de un sistema nacional integrado hizo que esta información fuera recolectada con retraso o manualmente, dificultando la planificación operativa.

Esto deja claro que un sistema de asistencia moderno debe integrarse con registros de salud, seguridad laboral, productividad y logística, para tomar decisiones rápidas y efectivas.

✅ 5. Se comprendió el valor de automatizar alertas y flujos de decisión

En medio de una emergencia, no hay tiempo para revisar hojas de Excel o reportes manuales. Se necesita que el sistema de asistencia emita alertas automáticas:

Si un hospital queda con menos del 70% de su personal activo

Si un área crítica reporta 3 ausencias consecutivas

Si hay patrones de inasistencia por región que podrían anticipar una crisis epidemiológica

Estas funcionalidades fueron ausentes durante la pandemia, pero se volvieron deseables. Hoy, un sistema de asistencia debe comportarse como un aliado proactivo de la gestión, no como una herramienta pasiva.

✅ 6. El autocontrol y la ética profesional ganaron protagonismo

La imposibilidad de controlar presencialmente a cada trabajador obligó a las instituciones a confiar más en la ética, el compromiso y el autocontrol del personal.

Muchos profesionales de la salud se convirtieron en héroes, asumiendo dobles turnos, yendo más allá de su deber, sin importar si su asistencia era registrada o no. Esta lección debe integrar el diseño de futuros sistemas de control: no basta con vigilar, también hay que reconocer, incentivar y construir confianza.

✅ 7. Nacieron nuevas tipologías de asistencia

La pandemia introdujo nuevas situaciones que los sistemas antiguos no contemplaban:

Personal en cuarentena

Aislamiento preventivo sin síntomas

Teletrabajo intermitente

Jornada reducida por salud mental

Comisión de servicio por vacunación masiva

Esto llevó a pensar que el control de asistencia no puede seguir dependiendo de estructuras binarias (asistió/no asistió). Debe adaptarse a múltiples escenarios, registrar incidencias especiales y permitir categorías más ricas y dinámicas.

✅ 8. La flexibilidad no implica descontrol

Uno de los temores institucionales fue que flexibilizar el sistema de asistencia conllevaría a una pérdida de control. Pero la experiencia demostró que un sistema flexible puede ser incluso más estricto, si cuenta con trazabilidad digital, monitoreo por KPI y validaciones automatizadas.

En lugar de generar caos, la flexibilidad permitió adaptarse, innovar y mantener la operación funcionando en condiciones extraordinarias.

🎯 Conclusión

La pandemia enseñó al MINSA que la rigidez no es sinónimo de orden, y que el control no debe construirse sobre vigilancia opresiva, sino sobre sistemas inteligentes, adaptables y enfocados en resultados reales.

El control de asistencia del futuro debe ser híbrido, interoperable, sensible al contexto y conectado con la estrategia institucional de salud.

No se trata de regresar al “antes del COVID”, sino de construir una nueva normalidad organizacional más resiliente, humana y eficiente. La flexibilidad ya no es una opción: es una ventaja competitiva en la gestión pública de la salud.

¿Qué desafíos legales enfrenta el MINSA para implementar sistemas de asistencia basados en reconocimiento facial?

El avance tecnológico en sistemas biométricos ha abierto una ventana de oportunidades para fortalecer el control de asistencia en entidades públicas. Dentro del MINSA, el reconocimiento facial se presenta como una alternativa innovadora para reducir la suplantación, automatizar procesos y garantizar trazabilidad en tiempo real. Sin embargo, su implementación no es solo una cuestión técnica: enfrenta desafíos legales complejos, sensibles y estructurales que deben ser abordados con responsabilidad institucional.

Este tipo de tecnología, al manejar datos personales sensibles, se sitúa en la intersección entre eficiencia operativa y el derecho fundamental a la privacidad, por lo que requiere un enfoque ético, normativo y gerencial.

✅ 1. Protección de datos personales como derecho fundamental

El reconocimiento facial se basa en el procesamiento de datos biométricos, los cuales son considerados datos personales sensibles bajo la Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su reglamento (DS 003-2013-JUS).

Esto significa que el MINSA debe garantizar:

Consentimiento explícito del trabajador para el uso de su información facial

Finalidad específica y limitada del uso del dato

Seguridad en el almacenamiento y tratamiento

No difusión a terceros sin autorización

Ignorar o vulnerar estas obligaciones puede acarrear sanciones administrativas y hasta demandas judiciales por afectación al derecho a la intimidad y al honor.

✅ 2. Ausencia de un marco normativo sectorial específico

Actualmente, no existe una norma sectorial dentro del MINSA que regule con detalle la implementación de tecnología de reconocimiento facial para control de asistencia.

Esta ausencia normativa genera incertidumbre sobre los límites de su uso, los procedimientos adecuados para su implementación, y los mecanismos de fiscalización.

La adopción de este tipo de tecnologías requiere una resolución ministerial o directiva nacional que regule su funcionamiento, garantice el cumplimiento de estándares de ciberseguridad y defina responsabilidades institucionales.

✅ 3. Desafíos en la obtención de consentimiento válido

En contextos de empleo público, el consentimiento puede ser complejo. Muchos trabajadores podrían sentir que no tienen una alternativa real frente al uso del sistema, lo que podría anular la validez legal del consentimiento.

Además, en caso de negativa del trabajador, no puede haber sanciones ni represalias, lo que podría dificultar la masificación del sistema. Por tanto, se deben contemplar métodos alternativos de control para aquellos que opten por no usar reconocimiento facial, sin afectar la equidad ni generar discriminación.

✅ 4. Gestión del riesgo por posibles filtraciones o hackeos

Los datos biométricos, una vez filtrados o robados, no pueden ser modificados como una contraseña o un token digital.

Esto eleva el nivel de responsabilidad institucional en la gestión de ciberseguridad, obligando al MINSA a implementar:

Protocolos de encriptación de alto nivel

Almacenamiento en servidores seguros (idealmente en servidores nacionales del Estado)

Políticas de respaldo, recuperación y acceso restringido a la base de datos biométrica

Una filtración no solo afectaría la confianza en la tecnología, sino que comprometería la reputación institucional y abriría la puerta a sanciones legales y administrativas.

✅ 5. Evaluación de impacto en derechos fundamentales

Según la normativa vigente, todo sistema que implique tratamiento de datos sensibles debe tener una evaluación previa de impacto en la privacidad, que garantice que los beneficios institucionales no vulneren derechos individuales.

Esto implica realizar estudios jurídicos y técnicos que:

Determinen si el sistema es proporcional

Evalúen si existen medios menos invasivos para el mismo fin

Justifiquen la necesidad operativa con evidencia

Documenten los riesgos y las medidas de mitigación

No cumplir con este paso puede invalidar el uso del sistema ante cualquier reclamo judicial o acción de amparo.

✅ 6. Inclusión social y no discriminación

Un sistema de reconocimiento facial mal calibrado puede tener dificultades técnicas para identificar rostros de personas con discapacidad, con mascarillas, con ciertas características fenotípicas, o adultos mayores, generando fallos de reconocimiento o bloqueos injustos.

Desde un punto de vista legal, esto puede interpretarse como discriminación indirecta, lo cual contraviene el principio de igualdad ante la ley y puede ser observado por entidades como la Defensoría del Pueblo o la Contraloría.

✅ 7. Supervisión por entes de control

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP), adscrita al Ministerio de Justicia, tiene la capacidad legal de fiscalizar e imponer sanciones al MINSA si considera que se está vulnerando la normativa de protección de datos.

Del mismo modo, la Contraloría General de la República podría auditar el sistema en el marco de su función de control concurrente.

Por eso, toda implementación debe ser transparente, documentada, y acompañada por informes legales, auditorías técnicas y campañas de sensibilización al personal.

✅ 8. Necesidad de normativa interna complementaria

Además de los marcos legales generales, cada hospital, dirección regional o unidad ejecutora que desee aplicar reconocimiento facial debe contar con reglamentos internos, actualizados y validados, donde se detalle:

Procedimiento de registro y eliminación de datos

Política de privacidad del sistema

Derechos del trabajador frente al uso del sistema

Mecanismos de reclamo y soporte técnico

Esto no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que reduce el margen de conflicto laboral y protege al gestor frente a cuestionamientos legales.

🎯 Conclusión

El reconocimiento facial representa una herramienta poderosa para modernizar el control de asistencia en el MINSA, pero su implementación no puede improvisarse ni enfocarse únicamente desde lo tecnológico.

Requiere un enfoque jurídico integral, basado en el respeto a los derechos fundamentales, la protección de datos personales y la transparencia institucional.

Para el gestor público, el desafío no es solo instalar equipos o software, sino crear un ecosistema legalmente sólido, éticamente justificado y técnicamente seguro, que transforme la innovación en legitimidad, y la eficiencia en confianza.

¿Qué tipo de auditorías pueden aplicarse sobre el sistema de asistencia del MINSA?

La correcta implementación de un sistema de control de asistencia en el MINSA no solo depende de la tecnología empleada o de la normatividad vigente, sino también de la existencia de mecanismos de auditoría sistemática y efectiva que garanticen su integridad, eficiencia y legalidad.

Un sistema sin supervisión es tierra fértil para la desidia, la corrupción o la ineficiencia silenciosa. Por ello, los gestores públicos deben comprender qué auditorías aplicar, cómo se estructuran y qué beneficios aportan a la salud institucional del sistema de asistencia.

✅ 1. Auditorías internas operativas

Estas auditorías se realizan por el propio equipo de control interno de cada unidad ejecutora, hospital, posta médica o gerencia regional. Evalúan:

La correcta aplicación del procedimiento de registro de asistencia

El cumplimiento del rol de turnos y horarios autorizados

La validez de las justificaciones por inasistencia

La puntualidad de los reportes enviados a recursos humanos

Estas auditorías buscan detectar desvíos del procedimiento, errores comunes o incumplimientos reiterativos, y permiten aplicar acciones correctivas inmediatas.

✅ 2. Auditorías de cumplimiento normativo

Evaluaciones que verifican si la entidad está aplicando correctamente las normas legales y directivas internas sobre asistencia, tales como:

Decreto Legislativo N.º 276, 728 o el régimen CAS

Políticas de asistencia y puntualidad institucionales

Reglamento interno de trabajo

Normas de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales

Estas auditorías pueden ser realizadas tanto por el Órgano de Control Institucional (OCI) como por entes externos, y buscan garantizar la legalidad del sistema y prevenir sanciones administrativas.

✅ 3. Auditorías de tecnología y ciberseguridad

Cuando el sistema de asistencia es digital o biométrico, es necesario auditar el comportamiento técnico del software y hardware utilizado, incluyendo:

Confiabilidad del sistema (resistencia a fallos o caídas)

Resguardo de la base de datos biométrica

Registro de logs de acceso

Integridad de los respaldos

Niveles de ciberseguridad frente a hackeos o suplantaciones

Estas auditorías son altamente especializadas y pueden requerir la intervención de equipos de TI internos o consultores externos certificados. Son críticas para mantener la confianza institucional y la trazabilidad de la información.

✅ 4. Auditorías de desempeño gerencial

En este tipo de auditoría se evalúa si las decisiones tomadas por los jefes, directores o administradores están alineadas con los datos que ofrece el sistema de asistencia. Algunos ejemplos:

¿Se tomaron acciones ante ausencias recurrentes?

¿Se ajustaron los turnos frente a sobrecarga?

¿Se justificaron correctamente permisos excepcionales?

¿Se aplicaron sanciones cuando correspondía?

Este enfoque permite identificar fallos de liderazgo, inacción o discrecionalidad excesiva, y promueve una gestión responsable del recurso humano.

✅ 5. Auditorías financieras relacionadas

Aunque indirectas, estas auditorías cruzan la información de asistencia con:

Planillas de pago

Horas extras reportadas

Bonificaciones por productividad

Licencias médicas pagadas

El objetivo es verificar que no se estén pagando horas no trabajadas, ni otorgando beneficios a personas que incumplen sus horarios. Estas auditorías son vitales para reducir el gasto ineficiente del Estado y prevenir actos dolosos.

✅ 6. Auditorías externas de la Contraloría

La Contraloría General de la República, en su rol de control concurrente, puede realizar auditorías integrales o específicas sobre el sistema de asistencia, especialmente si se detectan:

Reclamos ciudadanos

Informes de OCI con observaciones

Denuncias sobre suplantaciones o favoritismo

Estas auditorías tienen peso legal, pueden derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales, y sus resultados son de conocimiento público. Su existencia impulsa la mejora institucional y la transparencia.

✅ 7. Auditorías cruzadas con producción clínica

Una buena práctica moderna es cruzar datos del sistema de asistencia con la producción clínica registrada por el profesional:

Consultas atendidas

Procedimientos realizados

Guardias cubiertas

Esto permite detectar casos de “asistencia sin productividad”, conocidos como presentismo improductivo. También puede revelar situaciones inversas: personal altamente productivo con bajo índice de marcación, lo que sugiere fallas técnicas del sistema o excesos burocráticos.

✅ 8. Auditorías participativas o sociales

Algunos hospitales, especialmente en zonas rurales, han comenzado a implementar sistemas de veeduría ciudadana o auditorías participativas, donde comités comunitarios o asociaciones civiles verifican si el personal de salud está cumpliendo con sus horarios, especialmente en postas alejadas.

Este tipo de auditoría refuerza el control social, empodera al ciudadano y promueve una cultura de rendición de cuentas directa con la población atendida.

✅ 9. Auditorías de calidad institucional

Algunas instituciones de salud que aspiran a acreditarse bajo estándares nacionales o internacionales (como ISO o el modelo de calidad MINSA) deben someter sus procesos de control de asistencia a auditorías de calidad, para verificar que:

Existan protocolos documentados

Se apliquen controles periódicos

Se gestionen riesgos

Se midan resultados de forma continua

Este tipo de auditoría transforma el sistema de asistencia en una palanca para la mejora continua y la cultura organizacional.

🎯 Conclusión

La fortaleza de un sistema de asistencia no reside únicamente en su software o su normativa, sino en la calidad y frecuencia de las auditorías que se le aplican.

Para el MINSA, establecer una cultura de fiscalización técnica, ética y legal sobre el registro de asistencia es clave para evitar el ausentismo crónico, garantizar la equidad, optimizar el gasto público y reforzar la confianza ciudadana.

Las auditorías no son un castigo: son una herramienta de gestión estratégica. Y como tal, deben formar parte estructural de todo modelo moderno de administración del recurso humano en salud.

¿Qué tipo de soporte técnico debe acompañar la implementación de nuevos sistemas de asistencia?

Implementar un sistema moderno de control de asistencia en una institución tan amplia, descentralizada y diversa como el MINSA es mucho más que adquirir software o instalar dispositivos. Para que funcione a largo plazo, es fundamental que esté respaldado por un ecosistema sólido de soporte técnico, capaz de garantizar operatividad continua, seguridad, mantenimiento, escalabilidad y una adecuada adopción por parte de los usuarios.

Un buen sistema sin un soporte técnico eficiente es como un hospital con quirófanos sin personal médico: tecnología sin utilidad real.

✅ 1. Soporte técnico de primer nivel (nivel 1): usuario final

Este es el soporte inmediato que requiere el personal en campo, como administrativos, técnicos, enfermeras o médicos que usan el sistema de asistencia en su jornada diaria.

Debe incluir:

Capacitación inicial para todos los usuarios

Manuales y videos de uso amigables

Línea de atención (call center o WhatsApp institucional)

Respuesta inmediata a errores comunes (marcación duplicada, error biométrico, olvidos)

Canal de registro para solicitudes de regularización

Un soporte de nivel 1 eficaz reduce la frustración del usuario y mejora la adherencia al sistema, especialmente en regiones rurales o donde no hay personal de TI disponible localmente.

✅ 2. Soporte técnico de segundo nivel (nivel 2): administración y configuración

Este soporte está orientado a los responsables de la gestión de asistencia en cada unidad ejecutora o establecimiento de salud.

Incluye:

Administración de perfiles y permisos de usuarios

Configuración de horarios, turnos y tipos de licencia

Validación de reportes y alertas

Generación de reportes personalizados

Gestión de auditorías internas del sistema

Este soporte requiere conocimientos técnicos intermedios y debe estar acompañado de una plataforma de gestión robusta con interfaz intuitiva, acceso remoto seguro y herramientas de validación.

✅ 3. Soporte técnico de tercer nivel (nivel 3): mantenimiento y evolución del sistema

Este nivel corresponde a desarrolladores, proveedores de software, especialistas en bases de datos y ciberseguridad, encargados de asegurar que el sistema:

No tenga vulnerabilidades críticas

Se actualice periódicamente (seguridad, rendimiento, normativas)

Sea escalable ante mayor carga de usuarios o unidades

Integre nuevas funcionalidades

Sea interoperable con otros sistemas del Estado (SISGALEN PLUS, AIRHSP, etc.)

El MINSA debe establecer acuerdos de soporte con proveedores externos, pero también fortalecer su propio equipo interno de TI, especialmente a nivel central, para garantizar independencia y control institucional del sistema.

✅ 4. Soporte preventivo y monitoreo continuo

No se trata solo de reaccionar cuando algo falla. Un soporte técnico maduro debe incluir acciones preventivas y de monitoreo constante, tales como:

Revisiones periódicas de logs de actividad

Alertas automáticas de uso anómalo (marcaciones fuera de rango, duplicadas, inconsistentes)

Análisis de disponibilidad del sistema y caídas de red

Reportes mensuales de uso por región o unidad

Testeo de funcionalidades críticas tras actualizaciones

Esto garantiza una experiencia de usuario fluida y fortalece la confianza institucional en el sistema.

✅ 5. Soporte legal y normativo tecnológico

Todo soporte técnico debe estar acompañado por un equipo capaz de interpretar y adaptar el sistema a cambios normativos, como:

Nuevos tipos de licencia laboral

Reformas del régimen CAS u otras modalidades

Normas sobre protección de datos personales

Protocolos de supervisión y fiscalización

Este soporte permite que el sistema se mantenga alineado con la legislación vigente y no genere conflictos administrativos o legales por omisiones técnicas.

✅ 6. Soporte de infraestructura y conectividad

En el caso del MINSA, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, un soporte técnico completo debe incluir también:

Soluciones para ambientes sin internet (marcación offline, sincronización diferida)

Equipos de respaldo ante cortes de luz o fallas de hardware

Asistencia remota vía red satelital o telefonía móvil

Mantenimiento físico periódico de los dispositivos biométricos o lectores

Esto requiere coordinación con proveedores regionales confiables y una estrategia nacional de cobertura técnica progresiva.

✅ 7. Soporte de capacitación continua

Los sistemas evolucionan, el personal rota, y las necesidades cambian. Por eso, todo sistema de asistencia debe estar respaldado por un programa permanente de capacitación, tanto para usuarios finales como para administradores.

Este soporte puede incluir:

Campus virtual con módulos interactivos

Certificaciones internas de uso del sistema

Seminarios virtuales mensuales

Encuestas de satisfacción del sistema

Bancos de preguntas frecuentes (FAQ) actualizados

Capacitación no es un evento puntual, es una estrategia de sostenibilidad tecnológica.

✅ 8. Soporte multicanal y descentralizado

El soporte técnico no debe centralizarse únicamente en Lima. El MINSA necesita un sistema multicanal y territorialmente descentralizado, que incluya:

Oficinas regionales con personal de TI capacitado

Soporte telefónico y digital (correo, ticketing, apps)

Tiempos de respuesta estandarizados por nivel de urgencia

Seguimiento de casos no resueltos y retroalimentación al usuario

Este enfoque garantiza inclusión digital, respeta la diversidad operativa de cada región y fortalece la gobernanza tecnológica descentralizada.

🎯 Conclusión

La implementación de un sistema de asistencia no puede concebirse como un acto puntual de compra o instalación. Requiere una arquitectura de soporte técnico sólida, proactiva, descentralizada y sostenible en el tiempo.

Para el MINSA, esto significa diseñar no solo un software, sino una estrategia de soporte alineada con su realidad nacional, que asegure que cada trabajador —desde una posta rural hasta un hospital nacional— cuente con el respaldo necesario para que la tecnología no sea una carga, sino una aliada.

El soporte técnico no es el “extra” del sistema. Es su columna vertebral operativa.

¿Qué consecuencias administrativas puede acarrear un mal registro de asistencia?

En el MINSA, donde cada hora de trabajo representa un eslabón vital en la cadena de atención a millones de ciudadanos, el registro de asistencia del personal no es un simple trámite: es un documento oficial con peso administrativo, presupuestal y ético. Cuando dicho registro se gestiona de manera deficiente, manipulada o negligente, se abre la puerta a consecuencias graves que afectan desde la integridad institucional hasta la salud financiera y operativa del sistema.

Comprender estas implicancias no es solo responsabilidad de Recursos Humanos, sino también de directores, jefes de área y autoridades ejecutoras que deben velar por la legalidad y efectividad de la gestión pública.

✅ 1. Pago indebido de remuneraciones

Uno de los principales riesgos de un mal registro de asistencia es que se realice el pago de salarios, bonos o beneficios a trabajadores que no cumplieron efectivamente su jornada laboral.

Esto constituye un acto de pérdida de fondos públicos, que puede derivar en responsabilidades administrativas y procesos de devolución por parte del trabajador o del funcionario responsable de validar la información errónea.

✅ 2. Irregularidades en la planilla y en los informes financieros

El control de asistencia está directamente vinculado al sistema de planillas del MINSA y a los reportes presupuestales remitidos al MEF. Un error persistente en los datos de asistencia puede generar:

Descuadres presupuestales

Informes inexactos en el AIRHSP (Aplicativo de Recursos Humanos del Sector Público)

Observaciones de la Contraloría o la SUNAT

Imposibilidad de cerrar procesos de rendición de cuentas correctamente

Estas situaciones deterioran la imagen institucional y dificultan la gestión financiera.

✅ 3. Procesos administrativos disciplinarios para los trabajadores

Cuando un trabajador presenta inasistencias injustificadas, ausencias reiteradas, marcaciones falsas o suplantación, puede enfrentar sanciones que van desde una amonestación verbal hasta la destitución definitiva, según lo establecido en el régimen laboral aplicable (276, 728 o CAS).

Un mal registro —ya sea por error o manipulación— puede agravar su situación o, por el contrario, generar injusticias si el sistema no refleja correctamente su presencia real.

✅ 4. Sanciones para jefes inmediatos o responsables de validación

En muchos hospitales y centros de salud del MINSA, los jefes de área, supervisores de personal o directores tienen la obligación de validar la asistencia de sus subordinados.

Si se detecta que:

No revisaron adecuadamente

Firmaron asistencia no verificada

Omitieron aplicar medidas disciplinarias

Ellos mismos pueden ser procesados administrativamente por incumplimiento de funciones, negligencia grave o favorecimiento irregular, con sanciones que incluyen suspensión, cese o incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos.

✅ 5. Procesos de control y observaciones de la Contraloría

La Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional (OCI) están facultados para realizar auditorías sobre la veracidad del control de asistencia. Si se detectan patrones anómalos, como:

Personal que figura como presente mientras estaba de licencia

Marcaciones en horarios no autorizados

Personal registrado en dos lugares al mismo tiempo

Se pueden emitir informes de control con responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, dependiendo del caso.

✅ 6. Afectación a concursos y evaluaciones internas

Los registros de asistencia son insumos fundamentales en los procesos de evaluación del desempeño, promociones internas, renovaciones de contrato (especialmente en CAS) y concursos públicos.

Un registro incorrecto puede:

Privar a un trabajador comprometido de una oportunidad legítima

Beneficiar a uno con historial irregular

Generar reclamos, procesos administrativos y denuncias laborales

Esto impacta la meritocracia institucional y socava la confianza del personal en los procesos de carrera pública.

✅ 7. Litigios laborales y demandas al Estado

Cuando un trabajador es sancionado o despedido basándose en un registro de asistencia incorrecto, incompleto o manipulado, puede iniciar un proceso judicial contra el MINSA.

Si el Poder Judicial determina que la institución actuó sin base legal o con información inválida, se puede ordenar:

La reposición del trabajador

El pago de remuneraciones devengadas

Daños y perjuicios

Sanciones a los funcionarios involucrados

Esto genera gastos adicionales al Estado, deteriora la imagen institucional y crea precedentes negativos para la administración pública.

✅ 8. Dificultad para implementar medidas correctivas efectivas

Un sistema de asistencia desordenado impide tomar decisiones informadas. Sin datos fiables, los gestores no pueden:

Detectar patrones de ausentismo

Planificar refuerzos de personal

Aplicar incentivos o correctivos justos

Identificar unidades en riesgo de colapso operativo

Esto genera una gestión ciega, donde se reacciona tarde y con poca legitimidad.

✅ 9. Impacto en la calidad del servicio al ciudadano

El mal registro de asistencia lleva a ausencias no detectadas, turnos mal cubiertos y personal no disponible cuando se le necesita. En el sector salud, esto se traduce directamente en:

Citas perdidas

Colas más largas

Pacientes no atendidos

Emergencias sin cobertura

Es decir, un daño directo a la vida y salud de los peruanos, lo cual puede generar quejas masivas, intervenciones del Minsa Central y pérdida de confianza ciudadana en los servicios públicos.

🎯 Conclusión

Un mal registro de asistencia no es un error administrativo menor: es una falla sistémica que puede escalar en costos, conflictos, sanciones y hasta crisis operativas.

Para el MINSA, implementar mecanismos robustos de registro y validación de asistencia, con soporte técnico, auditoría constante y liderazgo comprometido, no solo protege la legalidad interna, sino que garantiza justicia laboral y calidad de servicio al ciudadano.

La asistencia no registrada, mal registrada o falsificada no es solo una omisión: es una amenaza directa a la integridad de la gestión pública en salud.

¿Qué rol juega la supervisión descentralizada en el control de asistencia del personal médico y administrativo?

La estructura del MINSA es vasta, geográficamente dispersa y con una diversidad operativa que va desde hospitales metropolitanos altamente complejos hasta postas de salud ubicadas en selvas remotas o zonas andinas de difícil acceso. En este contexto, la supervisión descentralizada del control de asistencia se vuelve un componente vital para garantizar la integridad, legalidad y funcionalidad del sistema.

Cuando esta supervisión funciona de manera eficiente, el control de asistencia no solo refleja datos, sino que se convierte en un instrumento de gobernanza, prevención de riesgos y mejora del servicio.

✅ 1. Es el primer eslabón en la cadena de control

El personal en campo —médicos, enfermeras, técnicos, administrativos— depende operativamente de jefes inmediatos, directores de establecimientos y autoridades regionales. Ellos son los encargados de validar marcaciones, justificar ausencias, aplicar sanciones e interpretar los informes de asistencia.

Por tanto, el control real y efectivo ocurre en las regiones, no en Lima. Si esta supervisión es débil, ausente o permisiva, el sistema central pierde capacidad de respuesta.

✅ 2. Garantiza la veracidad del registro en zonas sin conectividad

En muchas postas rurales, la marcación biométrica o digital aún no está disponible por falta de cobertura tecnológica. Allí, el registro de asistencia puede seguir siendo manual, lo cual abre el riesgo de:

Suplantación

Firmas fuera de horario

Justificaciones discrecionales

La supervisión descentralizada permite verificar que estos registros reflejen fielmente la realidad, visitando los establecimientos, entrevistando a usuarios y revisando documentos de soporte.

✅ 3. Promueve la cultura de cumplimiento local

El ejemplo viene de arriba. Si un director regional de salud, un jefe de red o un gerente hospitalario exige puntualidad, valora la asistencia y aplica consecuencias por el incumplimiento, el personal replica ese estándar.

La supervisión descentralizada no solo fiscaliza: también educa, alinea y moldea la cultura institucional en cada zona del país. Donde hay liderazgo, hay cumplimiento.

✅ 4. Permite tomar decisiones inmediatas y contextualizadas

El control central puede emitir alertas sobre ausencias, pero solo el supervisor local tiene el contexto completo: sabe si el trabajador tuvo un percance, si hay un conflicto interno o si existen problemas en la ruta de acceso al centro.

La descentralización permite que las acciones correctivas o preventivas se apliquen en tiempo real, de forma proporcional, justa y adaptada a la realidad local.

✅ 5. Mejora la trazabilidad para auditorías regionales

Los órganos de control, tanto a nivel nacional como en regiones, necesitan evidencia sólida de que el control de asistencia es auténtico y no maquillado.

Una supervisión descentralizada bien estructurada genera:

Actas de verificación

Informes semanales o mensuales

Reportes de inasistencias

Comunicaciones con recursos humanos regionales

Esto proporciona una cadena de trazabilidad clara y defendible en auditorías internas o externas, especialmente ante la Contraloría.

✅ 6. Reduce la carga del nivel central

Sin supervisión descentralizada, el MINSA central se ve obligado a asumir responsabilidades operativas que le corresponden a las regiones, lo que genera:

Retrasos en la toma de decisiones

Saturación de consultas y reportes

Injusticias por desconocimiento del contexto

Fallos en la cadena de mando

Delegar con responsabilidad —y supervisar esa delegación— permite que cada nivel cumpla su rol sin interferencias innecesarias.

✅ 7. Permite implementar modelos diferenciados por contexto

No es lo mismo controlar asistencia en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza que en una posta itinerante de Loreto. La supervisión descentralizada reconoce esta diversidad y permite:

Diseñar horarios flexibles para zonas de difícil acceso

Aplicar marcación móvil en brigadas comunitarias

Autorizar excepciones temporales en situaciones de emergencia

Esta flexibilidad inteligente fortalece el sistema en lugar de debilitarlo, siempre que esté debidamente documentada y supervisada.

✅ 8. Fortalece la gobernanza territorial

Cuando las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) asumen con seriedad su rol supervisor, se fortalece la gobernanza sanitaria territorial, es decir, la capacidad de planificar, ejecutar y fiscalizar los recursos humanos desde lo local.

Esto incrementa la rendición de cuentas regional, promueve la transparencia y mejora la respuesta sanitaria de cada territorio, alineada con sus desafíos particulares.

✅ 9. Es clave para los procesos disciplinarios y correctivos

La mayoría de procesos disciplinarios por inasistencia o incumplimiento laboral se inicia a partir de informes locales. Si no existe supervisión descentralizada, estos procesos:

Nunca se inician

Se inician tarde

Se inician con documentos incompletos o inválidos

Por tanto, una supervisión local fuerte garantiza el ejercicio oportuno de la potestad disciplinaria, protegiendo la institucionalidad y la equidad.

🎯 Conclusión

La supervisión descentralizada no es solo una función técnica: es el pilar sobre el que se sostiene la operatividad del sistema de control de asistencia del MINSA. Sin ella, la gestión se vuelve ciega, descoordinada y vulnerable.

Dotar de capacidades, recursos y autonomía a los supervisores regionales y locales es una estrategia inteligente de control y gobernanza, que no solo mejora la asistencia del personal, sino que fortalece todo el sistema de salud pública desde sus cimientos territoriales.

¿Cómo puede el control de asistencia prevenir el “presentismo ineficaz”?

El concepto de “presentismo ineficaz” se refiere a la situación en la que un trabajador está físicamente presente en su puesto de trabajo pero no cumple con sus funciones de manera efectiva, ya sea por falta de concentración, motivación, recursos o supervisión adecuada. En el contexto del MINSA, donde la calidad y oportunidad de la atención dependen de la eficiencia del personal médico y administrativo, este fenómeno representa un riesgo oculto pero significativo.

Un control de asistencia tradicional, que solo mide la presencia física, no es suficiente para combatir el presentismo ineficaz. Por eso, los sistemas y estrategias de control deben evolucionar hacia modelos más integrales, que permitan detectar y mitigar esta problemática con rigor y efectividad.

✅ 1. Integración de asistencia con métricas de productividad

El primer paso para prevenir el presentismo ineficaz es cruzar los datos de presencia física con indicadores de productividad clínica y administrativa. Por ejemplo:

Número de pacientes atendidos

Procedimientos realizados

Cumplimiento de protocolos clínicos

Reportes administrativos entregados

Un trabajador que marca su asistencia pero no genera resultados coherentes puede ser identificado para recibir apoyo, supervisión o reubicación.

✅ 2. Incorporación de tecnología que evalúe actividades complementarias

El uso de sistemas digitales puede ir más allá de marcar entradas y salidas. Por ejemplo:

Aplicaciones que registren actividades específicas realizadas durante la jornada

Seguimiento de tareas asignadas

Validación por parte de supervisores de hitos cumplidos

Esto permite tener una visión más holística del desempeño, en lugar de solo contar horas.

✅ 3. Programas de capacitación y sensibilización continua

El control de asistencia debe ir acompañado por iniciativas que fomenten el compromiso laboral y la responsabilidad profesional. Cuando el personal entiende que su presencia será evaluada en función de resultados y calidad, se genera un efecto positivo en la motivación y la ética de trabajo.

✅ 4. Supervisión y liderazgo activo

Un control efectivo requiere de supervisores y jefes que hagan seguimiento cercano, retroalimenten y apliquen correcciones cuando sea necesario. La supervisión descentralizada, con reportes frecuentes y análisis de datos, permite detectar rápidamente patrones de presentismo improductivo.

✅ 5. Implementación de incentivos y consecuencias claras

El sistema debe contemplar:

Reconocimiento a quienes cumplen y superan metas

Sanciones claras para ausencias injustificadas o presentismo ineficaz

Políticas de gestión del desempeño transparentes

Esto genera una cultura organizacional de excelencia y responsabilidad.

✅ 6. Evaluación continua y mejora del sistema

El control de asistencia no puede ser estático. Debe actualizarse constantemente, incorporando nuevas métricas, tecnologías y feedback del personal para adaptarse a las necesidades cambiantes del sector salud.

🎯 Conclusión

El control de asistencia es una herramienta valiosa, pero solo si se utiliza estratégicamente para detectar y corregir el presentismo ineficaz. En el MINSA, donde cada minuto del personal es vital para la salud de millones de peruanos, implementar sistemas integrados que vinculen asistencia con desempeño es fundamental para garantizar eficiencia, justicia laboral y calidad en el servicio.

Un control de asistencia moderno y dinámico no solo mide la presencia física, sino que impulsa una cultura de trabajo comprometido, responsable y orientado a resultados concretos para la mejora continua del sistema de salud pública.

🧾 Resumen Ejecutivo

El presente artículo profundiza en la importancia crítica del control de asistencia dentro del MINSA, destacando cómo su correcta implementación impacta directamente en la calidad del servicio, eficiencia operativa, ética laboral y sostenibilidad financiera del sistema público de salud peruano. A partir de 10 preguntas clave, se analizan desafíos, oportunidades y mejores prácticas para transformar el control de asistencia en un activo estratégico.

Principales conclusiones:

Calidad del Servicio al Paciente: Un control riguroso de asistencia asegura la disponibilidad efectiva del personal, garantiza continuidad en la atención y fortalece la confianza ciudadana. La falta de control genera ausentismo, sobrecarga laboral y pérdida de oportunidad clínica.

Plataforma Unificada: La integración tecnológica nacional para controlar asistencia permite visibilidad en tiempo real, estandarización de procesos, reducción de fraudes, y mejora en la gestión descentralizada. WORKI 360 facilita esta centralización y optimización con soluciones modulares y escalables.

KPIs Estratégicos: Medir indicadores como tasa de asistencia, puntualidad, horas no cubiertas, y correlación entre asistencia y productividad, permite decisiones basadas en datos, anticipación de crisis y asignación óptima de recursos humanos.

Flexibilidad Post-pandemia: La pandemia demostró la necesidad de sistemas adaptativos que permitan control remoto, registro móvil y enfoques por resultados. WORKI 360 incorpora estas capacidades para responder a escenarios dinámicos y mixtos de trabajo.

Desafíos Legales del Reconocimiento Facial: La implementación de biometría facial exige un marco legal sólido que garantice protección de datos, consentimiento informado y no discriminación. WORKI 360 contempla la seguridad y privacidad como pilares de su diseño.

Auditorías Integrales: La efectividad del control de asistencia depende de auditorías técnicas, normativas, financieras y sociales que aseguren la veracidad, integridad y legalidad de los registros. La plataforma soporta reportes detallados para facilitar estas auditorías.

Soporte Técnico Robusto: La sostenibilidad del sistema requiere un soporte multidimensional que incluya capacitación, asistencia técnica en campo, mantenimiento, seguridad informática y adaptabilidad tecnológica, garantizando una adopción exitosa y continua.

Consecuencias Administrativas: Un mal registro de asistencia puede generar pagos indebidos, procesos disciplinarios, sanciones para supervisores y pérdida de confianza pública. La trazabilidad y precisión son imprescindibles para la gestión de riesgos y cumplimiento legal.

Supervisión Descentralizada: Empoderar a supervisores regionales con herramientas y autonomía es fundamental para asegurar el control efectivo, contextualizado y oportuno en todo el territorio nacional. Esto fortalece la gobernanza territorial y la rendición de cuentas.

Prevención del Presentismo Ineficaz: Más allá de la presencia física, se deben integrar métricas de productividad y desempeño para evitar que el personal esté presente pero no sea efectivo. WORKI 360 facilita esta visión integral, promoviendo eficiencia y justicia laboral.

Beneficios para WORKI 360 y el sector salud

WORKI 360 se posiciona como una solución integral, adaptada a la complejidad del MINSA y sus retos territoriales. Su plataforma:

Centraliza y unifica la gestión de asistencia con alta seguridad y escalabilidad.

Permite monitoreo en tiempo real con dashboards personalizados para todos los niveles jerárquicos.

Facilita la integración con sistemas de recursos humanos y salud.

Garantiza cumplimiento normativo y protección de datos.

Ofrece soporte técnico descentralizado y programas de capacitación continua.

Potencia la transparencia, auditoría efectiva y rendición de cuentas.

Fomenta la cultura organizacional de compromiso y responsabilidad.

Con WORKI 360, el MINSA puede avanzar hacia un modelo de gestión del recurso humano más eficiente, transparente y alineado con las demandas actuales de la salud pública peruana.