Índice del contenido

¿Qué plantea Martha Alles sobre la alineación entre evaluación de desempeño y competencias clave organizacionales?

La evaluación de desempeño ha dejado de ser una herramienta meramente operativa para convertirse en un instrumento clave en la gestión estratégica del talento. En ese contexto, Martha Alles —referente latinoamericana en gestión de personas— ha insistido durante más de dos décadas en que evaluar no es sólo calificar tareas, sino comprender cómo cada colaborador aporta a las competencias clave de la organización. Este planteamiento tiene profundas implicancias para los líderes y gerentes que desean transformar la evaluación de desempeño en una ventaja competitiva sostenible.

1. Las competencias como columna vertebral de la evaluación

Desde la perspectiva de Martha Alles, una organización no puede considerarse madura en gestión del talento si no ha definido previamente su diccionario de competencias. Este instrumento es el punto de partida para cualquier modelo de evaluación funcional y eficaz.

Las competencias clave no son genéricas: están directamente alineadas con la cultura organizacional, los objetivos estratégicos y el modelo de negocio. Un banco, por ejemplo, podría priorizar la orientación al cliente, el cumplimiento normativo y la resiliencia operativa. Mientras tanto, una empresa de base tecnológica valorará la innovación, el pensamiento crítico y la adaptabilidad.

Cuando la evaluación de desempeño se alinea con estas competencias, se convierte en una herramienta poderosa para dirigir el talento hacia los objetivos institucionales. Esto permite evitar la trampa de evaluar a los colaboradores sólo por lo que hacen (funciones), e incorporar el cómo lo hacen (comportamientos observables alineados con las competencias).

2. El modelo de competencias de Martha Alles: un puente entre estrategia y personas

Martha Alles desarrolló un modelo de competencias que clasifica estas capacidades en cuatro dimensiones: básicas, técnicas, de gestión y de liderazgo. Esta taxonomía es esencial para vincular el perfil de un colaborador con su nivel jerárquico, su área funcional y los desafíos que enfrenta la empresa.

Las competencias básicas están presentes en todos los niveles organizacionales (por ejemplo: responsabilidad, compromiso).

Las competencias técnicas responden al saber hacer (por ejemplo: manejo de herramientas, procesos específicos).

Las competencias de gestión son propias de líderes de equipos, mandos medios y altos (por ejemplo: planificación, toma de decisiones).

Las competencias de liderazgo se asocian a la visión estratégica, la influencia y la construcción de cultura organizacional.

Este modelo permite construir una evaluación por niveles, permitiendo medir el grado de alineación entre el colaborador y las expectativas que la organización tiene para su rol. Así, se avanza hacia una gestión más justa, menos subjetiva y completamente alineada con la estrategia empresarial.

3. Evaluación como guía de desarrollo

Una de las grandes contribuciones de Martha Alles es ver la evaluación de desempeño como un insumo, no como un juicio final. Evaluar por competencias no busca castigar errores, sino identificar oportunidades de desarrollo individual y colectivo.

Este enfoque transforma la evaluación en una herramienta de desarrollo continuo. Por ejemplo, si un colaborador muestra un bajo dominio en la competencia “orientación a resultados”, el siguiente paso no es sancionarlo, sino establecer un plan de acción para fortalecer esta competencia mediante entrenamiento, coaching o rotación de funciones.

En este marco, la evaluación deja de ser un evento anual y se convierte en un proceso permanente que alimenta decisiones clave: promociones, planes de carrera, identificación de talento crítico, planes de sucesión y diseño organizacional.

4. Alineación con los intereses de la alta dirección

Desde una perspectiva gerencial, evaluar por competencias y no solo por funciones operativas permite tener una visión panorámica del capital humano. Esto facilita que los líderes puedan tomar decisiones más estratégicas.

Imaginemos a un gerente general que observa que su equipo directivo está fallando sistemáticamente en la competencia “comunicación efectiva en crisis”. Este hallazgo, fruto de una evaluación bien diseñada, permite alinear inmediatamente un programa de formación para fortalecer dicha competencia, anticipando riesgos reputacionales o de coordinación.

Martha Alles insiste en que este nivel de alineación solo es posible si la alta dirección respalda y participa del proceso de evaluación. De lo contrario, cualquier modelo quedará relegado a un procedimiento burocrático que no aporta valor.

5. Indicadores y evidencias: el soporte técnico del modelo

Otra de las propuestas claves de Martha Alles es que toda competencia debe ser evaluada a través de evidencias observables y medibles. Esta metodología permite reducir la subjetividad y construir indicadores de desempeño válidos y confiables.

Por ejemplo, evaluar la competencia “liderazgo de equipos” debe sustentarse en indicadores como: rotación del personal a cargo, resultados del equipo, cumplimiento de objetivos grupales, encuestas de clima y feedback 360°.

Estos indicadores deben estar definidos en conjunto entre Recursos Humanos y la gerencia general, garantizando que todos los evaluadores comprendan exactamente qué están midiendo.

6. Vinculación con cultura organizacional

La autora también plantea que las competencias clave son un reflejo de la cultura organizacional deseada. Por tanto, evaluar por competencias es una forma de construir cultura desde el comportamiento diario de cada miembro del equipo.

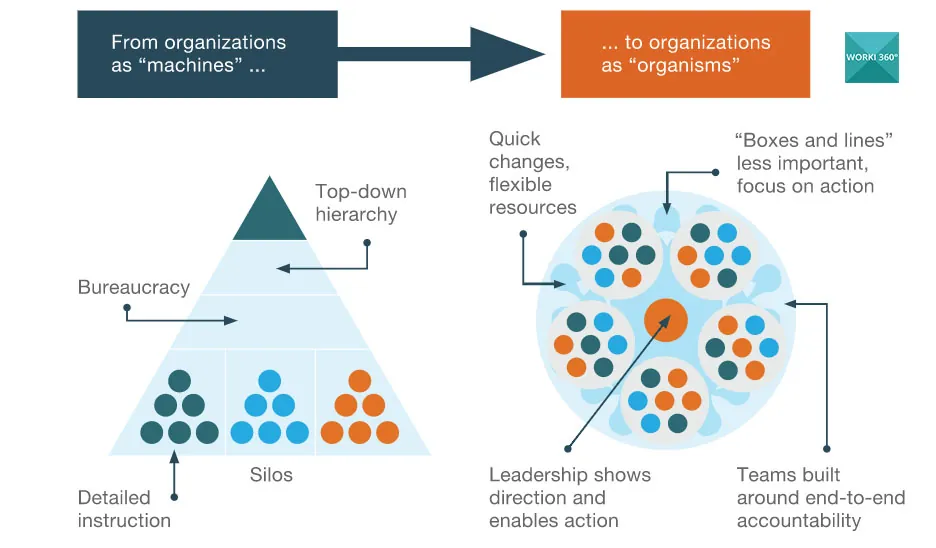

Este punto es estratégico: la evaluación se convierte en un instrumento de transformación organizacional. Si una empresa quiere pasar de una cultura burocrática a una cultura ágil, deberá comenzar por evaluar y reforzar las competencias relacionadas con autonomía, innovación y toma de decisiones descentralizada.

Conclusión gerencial

Para un gerente moderno, el enfoque de Martha Alles es una guía indispensable para alinear el talento con la estrategia. Evaluar por competencias no sólo optimiza el desempeño individual, sino que permite que la organización avance de forma coherente, fortaleciendo su cultura, anticipando riesgos y consolidando sus ventajas competitivas. En un entorno de cambio permanente, solo las organizaciones que gestionan su talento con criterios claros, objetivos y alineados a las competencias esenciales lograrán sostener su rendimiento en el tiempo.

¿Qué diferencia hay entre evaluación de potencial y evaluación de desempeño según los principales autores?

Una de las distinciones más relevantes —y a menudo mal comprendidas— en la gestión del talento humano es la diferencia entre evaluar el desempeño y evaluar el potencial. Aunque ambos procesos están interrelacionados y suelen utilizarse en planes estratégicos de recursos humanos, se refieren a dimensiones distintas del colaborador. Autores como Martha Alles, Michael Armstrong, Gary Dessler y Chiavenato han abordado esta distinción en sus obras, proporcionando marcos conceptuales que todo gerente debería comprender y aplicar para evitar decisiones de talento mal fundamentadas. 1. Evaluación del desempeño: medir el pasado y el presente La evaluación del desempeño, según Armstrong, es un proceso sistemático que permite valorar cómo una persona ha cumplido con sus responsabilidades y objetivos en un período determinado. En términos prácticos, se trata de un juicio basado en resultados obtenidos y comportamientos observables en el contexto de las funciones actuales del cargo. Chiavenato define el desempeño como “el resultado del esfuerzo individual en el cumplimiento de los objetivos organizacionales” y destaca que este debe medirse con base en indicadores claros, previamente establecidos, y ser coherente con los requerimientos del puesto. En este sentido, el enfoque es retrospectivo: ¿qué hizo la persona?, ¿cómo lo hizo?, ¿qué impacto tuvo? Desde el punto de vista gerencial, esta evaluación es crucial para: Retroalimentar el rendimiento del colaborador Identificar brechas de desempeño actuales Tomar decisiones inmediatas (promoción, entrenamiento, compensación) Controlar el cumplimiento de metas y estándares organizacionales 2. Evaluación del potencial: proyectar el futuro Por otro lado, la evaluación del potencial se enfoca en el futuro profesional del individuo. Martha Alles lo plantea como “la capacidad de una persona para asumir con éxito nuevas responsabilidades, mayores desafíos y funciones más complejas que las que actualmente desempeña”. Es una medición prospectiva, centrada en las capacidades latentes, en el nivel de aprendizaje y en la adaptabilidad al cambio. Gary Dessler sostiene que el potencial se evalúa no por lo que la persona ha logrado, sino por lo que podría lograr si se le brindan oportunidades y condiciones adecuadas. Esta mirada permite identificar líderes emergentes, preparar planes de sucesión, desarrollar planes de carrera y prevenir vacíos críticos en posiciones clave. Algunos indicadores típicos del potencial son: Capacidad de aprendizaje acelerado Inteligencia emocional Visión estratégica Curiosidad intelectual Resiliencia ante escenarios complejos Disposición al cambio y a liderar 3. ¿Por qué es clave que los gerentes distingan ambos enfoques? Desde el punto de vista del liderazgo organizacional, confundir estos conceptos puede tener consecuencias importantes. Por ejemplo, promover a un colaborador por su excelente desempeño operativo sin evaluar si tiene potencial de liderazgo puede llevar al “principio de Peter”: el colaborador asciende hasta alcanzar su nivel de incompetencia. Evaluar únicamente el desempeño puede generar una estructura organizacional basada en el mérito técnico, pero sin visión de futuro. Por el contrario, centrarse sólo en el potencial sin considerar el desempeño actual puede resultar en apuestas riesgosas e injustas para quienes han demostrado resultados tangibles. La gestión estratégica del talento —según lo planteado por Armstrong y Martha Alles— requiere integrar ambos procesos. Es decir, un sistema que valore el pasado y el presente (desempeño), pero que también proyecte el futuro (potencial). 4. Herramientas y metodologías diferenciadas Los instrumentos para evaluar desempeño y potencial también difieren. La evaluación del desempeño utiliza metodologías como: Entrevistas estructuradas de feedback Matrices de cumplimiento de objetivos Evaluación por competencias Métricas e indicadores de productividad Evaluaciones 180° o 360° Mientras que la evaluación del potencial se basa más en: Assessment centers Pruebas psicométricas Dinámicas de simulación Entrevistas por incidentes críticos Valoraciones por parte de comités de talento Evaluaciones de liderazgo emergente Estas herramientas deben ser aplicadas con criterios técnicos rigurosos y con el respaldo de Recursos Humanos. No se trata de “intuir” el potencial, sino de medirlo con base en evidencia concreta y validada. 5. El modelo de la matriz de desempeño-potencial (Nine Box Grid) Una herramienta muy utilizada por los autores modernos es la matriz de nueve celdas, conocida como Nine Box Grid, que cruza desempeño y potencial para clasificar a los colaboradores en tres niveles de desempeño y tres de potencial. Esto permite segmentar al talento en categorías como: Alto desempeño / alto potencial: candidatos para sucesión inmediata Alto desempeño / bajo potencial: expertos técnicos o especialistas Bajo desempeño / alto potencial: perfiles con necesidad de desarrollo Bajo desempeño / bajo potencial: riesgo para la organización Esta matriz, propuesta inicialmente por McKinsey y adoptada por múltiples autores, permite a la gerencia tomar decisiones informadas sobre desarrollo, inversión en formación, movilidad interna o desvinculación. 6. Consideraciones éticas y estratégicas La evaluación del potencial requiere de un marco ético sólido. Al no basarse en resultados observables inmediatos, puede prestarse a subjetividades, favoritismos o errores de percepción. Por ello, los autores insisten en que esta evaluación debe realizarse con evidencia, transparencia y con la participación de más de un evaluador. Además, el uso estratégico de ambas evaluaciones permite a la organización gestionar su presente y su futuro. Mientras la evaluación de desempeño garantiza eficiencia operativa, la evaluación del potencial permite construir una arquitectura organizacional sólida a largo plazo. Conclusión gerencial Diferenciar desempeño y potencial no es sólo un ejercicio conceptual; es una decisión que define la sostenibilidad del capital humano. Los autores coinciden: el desempeño indica quién está listo hoy, pero el potencial revela quién liderará mañana. Un gerente que se limite a uno solo de estos enfoques no podrá construir equipos resilientes, innovadores y preparados para enfrentar los desafíos de un entorno cambiante. Solo integrando ambas dimensiones se puede lograr una gestión estratégica del talento que potencie los resultados y asegure la continuidad del liderazgo en todos los niveles de la organización.

¿Qué autores promueven la gamificación en los sistemas de evaluación de desempeño?

En los últimos años, la gamificación ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una herramienta estratégica en diversos ámbitos de la gestión organizacional, incluida la evaluación del desempeño. Este enfoque propone incorporar elementos propios de los juegos —como recompensas, niveles, desafíos, retroalimentación inmediata y dinámicas de competición saludable— en procesos formales de recursos humanos, con el objetivo de aumentar la motivación, el compromiso y la claridad en los criterios de evaluación. Distintos autores, tanto del ámbito de la gestión como de la psicología organizacional, han comenzado a explorar sus beneficios. 1. Kevin Werbach y Dan Hunter: pioneros en el enfoque estructurado de la gamificación Aunque no provienen estrictamente del campo de los recursos humanos, los académicos Kevin Werbach (Wharton School) y Dan Hunter (Swinburne University) han sido pioneros en establecer los fundamentos estructurales de la gamificación en contextos organizacionales. En su libro For the Win, estos autores destacan que el éxito de la gamificación depende de diseñar sistemas que combinen motivación intrínseca, claridad de objetivos y un ciclo de feedback constante. Llevado al ámbito de la evaluación del desempeño, esto significa crear sistemas que reconozcan logros de forma progresiva, ofrezcan retroalimentación inmediata y fomenten el desarrollo continuo. En lugar de evaluaciones anuales estandarizadas, los colaboradores experimentan un sistema donde saben en tiempo real cómo están avanzando, qué competencias están desarrollando y qué desafíos pueden asumir a continuación. 2. Jane McGonigal: motivación y empoderamiento a través del diseño de experiencias Otra autora clave es Jane McGonigal, quien desde la psicología y la teoría del juego sostiene que los seres humanos responden mejor al esfuerzo sostenido cuando participan de sistemas con propósito claro, feedback rápido y posibilidad de mejorar progresivamente. En su libro Reality is Broken, McGonigal plantea que muchas prácticas organizacionales están diseñadas para el control, no para el compromiso. En cambio, los sistemas basados en dinámicas de juego pueden generar mayor sentido de pertenencia, mejor concentración y mayor disposición a recibir feedback, especialmente en generaciones como los millennials o la generación Z, donde la cultura digital y la inmediatez son rasgos clave. Aplicado a la evaluación de desempeño, esto se traduce en replantear el proceso como una experiencia de avance constante, con logros desbloqueables, trayectorias de desarrollo visuales y recompensas simbólicas o tangibles por la mejora continua. 3. Karl Kapp: gamificación como herramienta de aprendizaje y medición del desempeño En su obra The Gamification of Learning and Instruction, Karl Kapp enfatiza que la gamificación no es solo una estrategia de entretenimiento, sino una metodología pedagógica aplicable a contextos laborales, especialmente cuando se busca formar, evaluar y transformar comportamientos. Kapp propone que la gamificación en la evaluación debe cumplir con tres condiciones esenciales: Estar alineada con los objetivos organizacionales y competencias clave. Estimular la autoevaluación y la competencia sana entre pares. Ofrecer feedback continuo que guíe el crecimiento profesional. Este enfoque permite alinear la gamificación con los modelos clásicos de competencias propuestos por autores como Martha Alles, transformando la medición del desempeño en una experiencia interactiva, constante y participativa. 4. Martha Alles y la apertura a nuevas metodologías Aunque su enfoque principal ha sido el desarrollo de modelos tradicionales basados en competencias, Martha Alles ha reconocido en sus conferencias la necesidad de adaptar los sistemas de evaluación al lenguaje de las nuevas generaciones. Si bien no promueve explícitamente la gamificación en todos sus textos, sí se ha mostrado abierta a la integración de tecnologías que faciliten la retroalimentación en tiempo real, la visualización de trayectorias de desarrollo y la inclusión de mecanismos motivacionales. Para Alles, cualquier innovación en evaluación debe respetar tres principios: objetividad, coherencia con la cultura organizacional y utilidad para la toma de decisiones. En ese marco, la gamificación se convierte en una herramienta válida si está estructurada y no trivializa el proceso. 5. Aplicaciones prácticas de la gamificación en evaluación Distintas organizaciones que han integrado elementos de gamificación en sus sistemas de evaluación han reportado: Mayor participación de los colaboradores en procesos de feedback. Reducción del sesgo de evitación de la evaluación (resistencia al proceso). Mejora en la comprensión de las metas de desempeño. Aumento en la percepción de justicia y transparencia del sistema. Por ejemplo, empresas como Deloitte y SAP han implementado plataformas gamificadas donde los colaboradores reciben insignias por logros, pueden ver sus avances por competencias y participan en “ligas” internas de mejora continua. Estos sistemas no reemplazan la evaluación técnica, pero la complementan con dinámicas de engagement que potencian el aprendizaje y la rendición de cuentas. 6. Consideraciones estratégicas para la alta gerencia Desde el punto de vista gerencial, integrar gamificación en la evaluación del desempeño exige una reflexión profunda: ¿Qué tipo de cultura organizacional se desea construir? ¿Existe apertura para experimentar con metodologías nuevas? ¿Está el equipo directivo comprometido con procesos de feedback más dinámicos? ¿Se cuenta con plataformas tecnológicas adecuadas para implementar sistemas gamificados? Es importante recordar que la gamificación no es un fin en sí mismo, sino una metodología para mejorar la participación, comprensión y efectividad de los procesos de evaluación. Debe ser cuidadosamente diseñada, adaptada a la realidad de cada empresa y orientada siempre a la mejora continua del talento humano. 7. Riesgos y recomendaciones Los autores también advierten que un mal uso de la gamificación puede generar efectos adversos. Si las recompensas son mal diseñadas o los sistemas fomentan la competencia desleal, se pueden generar frustraciones, comparaciones tóxicas y distracción del foco organizacional. Por eso, los sistemas deben construirse sobre un diseño pedagógico sólido, con criterios de equidad, transparencia y orientación al desarrollo. Es fundamental también capacitar a los líderes para que no vean la gamificación como un juego superficial, sino como una extensión del sistema formal de evaluación. Conclusión gerencial La gamificación representa una herramienta valiosa para actualizar los sistemas de evaluación de desempeño en tiempos donde la inmediatez, la interacción y el desarrollo personalizado son la norma. Autores como Werbach, McGonigal, Kapp e incluso Martha Alles coinciden en que el valor de la gamificación no radica en sus elementos lúdicos, sino en su capacidad para generar sistemas de evaluación más humanos, motivadores y alineados con la estrategia. Para los gerentes, integrar esta metodología implica abrirse a nuevas formas de gestionar el rendimiento, sin perder de vista los principios de rigor, equidad y orientación a resultados.

¿Qué propone Michael Armstrong para vincular desempeño y desarrollo profesional?

Michael Armstrong, reconocido autor británico especializado en gestión de recursos humanos, ha sido una de las voces más influyentes en torno a la evaluación del desempeño como herramienta estratégica dentro de la gestión del talento. En su obra más citada, Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines, Armstrong establece una visión integradora en la que el desempeño no se analiza como un resultado aislado, sino como una palanca para el desarrollo profesional individual y colectivo. Este planteamiento tiene profundas implicancias para los gerentes que buscan no solo medir, sino transformar el talento dentro de sus organizaciones. 1. Del control al crecimiento: un cambio de paradigma Armstrong propone abandonar el enfoque clásico de evaluación centrado en el control, la fiscalización y el castigo, para evolucionar hacia un modelo que coloque en el centro a la persona, su capacidad de aprender, crecer y aportar valor sostenido en el tiempo. Desde esta perspectiva, la evaluación del desempeño debe ser parte de un sistema continuo de gestión del rendimiento, cuya finalidad principal es generar entornos de mejora constante. En este modelo, la evaluación no se ve como un evento anual o semestral, sino como un proceso cíclico y dinámico, que permite al colaborador recibir retroalimentación, identificar oportunidades de desarrollo y planificar su evolución profesional. 2. El modelo de gestión del rendimiento de Armstrong Armstrong define la gestión del rendimiento como “un proceso estratégico y holístico que tiene como objetivo mejorar el desempeño organizacional desarrollando el rendimiento de las personas y de los equipos”. Este modelo se estructura en cuatro etapas fundamentales: Establecimiento de objetivos claros y medibles. Seguimiento continuo del desempeño. Retroalimentación estructurada y constructiva. Desarrollo profesional basado en evidencia. En este esquema, cada evaluación se convierte en una conversación estratégica entre el líder y el colaborador, donde ambos analizan resultados pasados, identifican fortalezas, revisan brechas de competencias y acuerdan un plan de desarrollo individual (PDI). 3. Integración con competencias y planes de carrera Armstrong enfatiza que la evaluación del desempeño debe estar alineada con un marco de competencias organizacionales previamente definido. Estas competencias actúan como guías que permiten vincular los resultados obtenidos con las habilidades requeridas por el negocio. Por ejemplo, un colaborador que cumple sus objetivos técnicos pero muestra debilidad en competencias como trabajo en equipo o adaptabilidad, debe recibir retroalimentación orientada no solo a sus resultados actuales, sino al impacto que estos comportamientos pueden tener en su crecimiento profesional. Desde la perspectiva de Armstrong, el desarrollo profesional no puede estar disociado del desempeño. Solo si se evalúan competencias estratégicas puede diseñarse un plan de carrera que no sea genérico, sino alineado con los intereses del negocio y las capacidades reales del colaborador. 4. Conversaciones de desempeño como herramienta de desarrollo Un aporte valioso del modelo de Armstrong es su propuesta de convertir las evaluaciones en “conversaciones de desarrollo”. Estas no deben limitarse a calificaciones numéricas ni informes fríos, sino que deben facilitar un espacio genuino donde el líder actúe como coach, identifique barreras al rendimiento y active recursos para superar esas barreras. Armstrong sugiere que estas conversaciones incluyan: Identificación de logros concretos. Análisis de obstáculos y factores limitantes. Revisión de la alineación entre el puesto actual y el perfil del colaborador. Planificación conjunta de objetivos de aprendizaje. Revisión de posibles roles futuros dentro de la organización. Este enfoque convierte al gerente en un facilitador del desarrollo, no solo en un evaluador de resultados. Para ello, la organización debe formar a sus líderes en habilidades de comunicación, coaching, y análisis de potencial. 5. Personalización del desarrollo profesional Armstrong critica los enfoques de desarrollo estandarizados y propone una lógica de personalización. No todos los colaboradores tienen las mismas aspiraciones ni requieren las mismas herramientas. La evaluación del desempeño debe permitir identificar el nivel de madurez profesional de cada persona, para luego diseñar un plan de acción coherente con su perfil. Por ejemplo, un joven talento con alto potencial puede requerir mentoring, participación en proyectos estratégicos o exposición a nuevas funciones. En cambio, un especialista técnico con alto desempeño puede beneficiarse de una ruta de experticia y reconocimiento horizontal. La clave, según Armstrong, está en que la organización no iguale a todos, sino que maximice el aporte único de cada colaborador, potenciando su carrera dentro de un marco de desarrollo estructurado. 6. Evaluación, feedback y recompensas: un sistema integrado Otro principio clave en la propuesta de Armstrong es que el desempeño, el desarrollo y las recompensas no pueden gestionarse por separado. Un sistema que evalúa pero no desarrolla, genera frustración. Uno que desarrolla pero no evalúa, carece de foco. Y uno que recompensa sin vincular al desempeño ni al desarrollo, pierde legitimidad. Por ello, sugiere que toda evaluación debe: Generar insumos directos para decisiones de desarrollo (formación, coaching, rotación). Alimentar el sistema de compensación variable y reconocimiento. Impactar en los planes de sucesión y movilidad interna. Este enfoque genera coherencia interna y permite que los colaboradores perciban que el sistema tiene lógica, transparencia y conexión con sus esfuerzos reales. 7. Desempeño como vehículo de transformación organizacional Armstrong insiste en que el desempeño individual no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Por eso, la evaluación no puede limitarse a medir productividad, sino que debe ser un proceso que integre el desarrollo profesional con la visión de futuro del negocio. Un gerente, entonces, no solo debe preguntarse “¿qué resultados tuvo esta persona?”, sino también: ¿Qué competencias desarrolló? ¿Qué capacidades nuevas puede asumir? ¿Qué lugar podría ocupar en el futuro de la organización? Estas preguntas no son teóricas, son la base de una gestión proactiva del talento, que alinea los intereses del colaborador con las prioridades del negocio. Conclusión gerencial Para Michael Armstrong, evaluar el desempeño sin vincularlo al desarrollo profesional es una pérdida de tiempo. El verdadero valor de la evaluación no está en clasificar personas, sino en potenciarlas. Para lograrlo, los gerentes deben construir una cultura de conversación, coaching y aprendizaje continuo. En un entorno donde el cambio es constante y las habilidades se vuelven obsoletas rápidamente, solo las organizaciones que evalúan y desarrollan de forma simultánea lograrán conservar el talento crítico, reducir la rotación y construir ventajas competitivas sostenibles.

¿Qué elementos propone Michael Armstrong para que la evaluación sea parte de una cultura organizacional sostenible?

Michael Armstrong no concibe la evaluación del desempeño como un procedimiento aislado o un conjunto de prácticas de recursos humanos sin impacto real. Su planteamiento, desarrollado a lo largo de varias obras —entre ellas Performance Management y Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice—, sostiene que una evaluación del desempeño efectiva debe integrarse plenamente en la cultura organizacional, convirtiéndose en una práctica sostenida, aceptada y valorada por todos los niveles jerárquicos.

Este enfoque apunta a un objetivo central: que la evaluación no sea vista como un trámite burocrático o una herramienta de fiscalización, sino como un proceso cultural de mejora continua, aprendizaje organizacional y alineación estratégica.

1. Claridad estratégica: la evaluación como instrumento de alineación

Para que la evaluación sea sostenible, Armstrong establece que debe estar claramente vinculada a los objetivos estratégicos de la organización. Esto implica que los indicadores de desempeño no se definen de forma genérica, sino en función de las metas corporativas, áreas críticas y competencias esenciales.

La evaluación, en este sentido, debe ayudar a responder tres preguntas fundamentales desde la gerencia:

¿Estamos haciendo lo correcto?

¿Quiénes están impulsando realmente el valor estratégico?

¿Cómo podemos alinear más eficazmente los comportamientos con los resultados esperados?

Cuando los líderes comprenden que la evaluación no es un trámite anual sino una brújula que guía el rumbo estratégico, comienza a instalarse como práctica cultural.

2. Integración transversal con todos los sistemas de gestión de personas

Armstrong insiste en que la sostenibilidad de la evaluación se alcanza cuando esta no funciona de manera aislada, sino en integración con todos los subsistemas de gestión humana:

Reclutamiento y selección: la evaluación debe retroalimentar los perfiles requeridos.

Formación y capacitación: debe proveer insumos para la planificación de desarrollo.

Planes de carrera: debe orientar decisiones de movilidad interna.

Compensación: debe ser uno de los fundamentos del reconocimiento económico.

Gestión del clima organizacional: debe ser coherente con las percepciones de justicia y meritocracia.

Este enfoque sistémico permite que la evaluación no sea percibida como una práctica fragmentada, sino como una pieza fundamental del engranaje organizacional, capaz de generar confianza, compromiso y mejora continua.

3. Formación de líderes como promotores del proceso evaluativo

Armstrong reconoce que el mayor riesgo para la sostenibilidad de la evaluación del desempeño está en los líderes mal preparados o poco comprometidos. Cuando los líderes ven el proceso como una imposición de recursos humanos, lo ejecutan mecánicamente, sin convicción ni profundidad.

Por eso, plantea que una cultura sostenible de evaluación comienza con la capacitación de los líderes en tres competencias clave:

Comunicación efectiva de expectativas y resultados.

Habilidad para entregar retroalimentación constructiva.

Capacidad para diseñar planes de mejora y acompañar el desarrollo.

Cuando los líderes entienden la evaluación como una herramienta de liderazgo —y no solo de gestión administrativa—, se transforman en agentes activos de una cultura de alto rendimiento.

4. Evaluación como diálogo continuo, no evento anual

Uno de los pilares del pensamiento de Armstrong es transformar la evaluación de un evento puntual a un proceso continuo de conversación sobre el desempeño. Para ello, recomienda adoptar esquemas de revisión regular (mensual o trimestral), con encuentros estructurados pero informales, centrados en la revisión de objetivos, barreras, recursos disponibles y avances.

Este formato fomenta:

Mayor claridad sobre las expectativas.

Capacidad de reacción temprana ante desvíos.

Reducción de ansiedad y resistencia al feedback.

Fortalecimiento de la relación entre líderes y colaboradores.

Una cultura de evaluación sostenible no se construye con formularios ni métricas únicamente, sino con diálogos honestos, sistemáticos y orientados a la mejora.

5. Simplicidad, coherencia y transparencia en las herramientas

Armstrong advierte que uno de los grandes enemigos de la sostenibilidad en evaluación es la complejidad innecesaria de los sistemas. Cuando las herramientas son difíciles de entender, poco operativas o percibidas como injustas, el sistema pierde legitimidad.

Para contrarrestar este riesgo, propone:

Herramientas simples y claras.

Evaluaciones ajustadas a cada nivel jerárquico.

Indicadores directamente relacionados con el trabajo.

Proceso transparente y comunicable.

Espacios para la autovaloración del colaborador.

La clave está en que el sistema evaluativo sea accesible, comprensible y confiable para todos.

6. Feedback constructivo como valor organizacional

Otra contribución esencial de Armstrong es elevar el feedback desde una técnica gerencial a un valor cultural organizacional. En una cultura sostenible, el feedback no es visto como crítica, sino como una práctica natural del desarrollo profesional.

Para lograrlo, propone:

Entrenar a líderes y colaboradores en cómo dar y recibir retroalimentación.

Crear espacios institucionalizados para el feedback.

Promover la cultura del reconocimiento y la mejora continua.

Desvincular el feedback del juicio punitivo.

En la visión de Armstrong, una organización que no tiene cultura de feedback no puede evaluar correctamente ni generar desarrollo sostenible.

7. Incorporación del proceso a la toma de decisiones organizacionales

Por último, Armstrong plantea que la evaluación del desempeño debe informar directamente las decisiones estratégicas. Si los resultados no son utilizados para planificar, ajustar o redirigir, el proceso pierde fuerza institucional.

Para garantizar su integración, recomienda que los reportes de desempeño alimenten:

Planes anuales de formación.

Identificación de talento y promociones.

Evaluaciones de clima y cultura.

Diseño de planes de sucesión.

Reformas organizativas.

Cuando el desempeño evaluado tiene consecuencias visibles en las decisiones de la alta dirección, se fortalece la percepción de utilidad del proceso y, con ello, su sostenibilidad.

Conclusión gerencial

Michael Armstrong ofrece una visión pragmática y estratégica: la evaluación de desempeño solo puede ser sostenible si forma parte de la cultura organizacional. No basta con aplicar instrumentos, es necesario construir convicciones. Para ello, el liderazgo debe asumir la evaluación como una herramienta de desarrollo, diálogo y mejora continua. Solo así se logra instalar un sistema que no dependa de una moda ni de un director de recursos humanos, sino que sea parte del ADN organizacional. En tiempos donde el talento es escaso y el entorno altamente cambiante, evaluar de forma sostenida y estratégica no es una opción: es una necesidad estructural para la competitividad a largo plazo.

¿Qué plantea Gary Dessler sobre la frecuencia ideal de las evaluaciones?

Gary Dessler, uno de los autores más reconocidos en el campo de la administración de recursos humanos, ha sido claro y sistemático en su postura respecto a la evaluación del desempeño. En su obra fundamental Human Resource Management, plantea que uno de los elementos críticos para la efectividad de un sistema de evaluación es la frecuencia con la que se aplica, ya que esta determina la oportunidad del feedback, la capacidad de ajuste ante desviaciones y el grado de compromiso del personal con los objetivos organizacionales.

Dessler propone alejarse de la práctica tradicional de realizar evaluaciones anuales, en favor de sistemas más dinámicos, ajustados al contexto actual de transformación constante, donde los ciclos estratégicos son cada vez más breves y los cambios organizacionales más frecuentes.

1. Crítica a la evaluación anual tradicional

En sus análisis, Dessler cuestiona fuertemente el modelo anual de evaluación, al que considera obsoleto y contraproducente en contextos empresariales modernos. Según el autor, este tipo de evaluación presenta tres problemas fundamentales:

Desfase temporal: la evaluación ocurre demasiado tarde, cuando las conductas o problemas ya se han cristalizado y su impacto negativo se ha extendido.

Falta de retroalimentación oportuna: los colaboradores no reciben guía o reconocimiento a tiempo, lo que limita su posibilidad de ajustar comportamientos.

Desvinculación con la realidad operativa: en entornos donde las metas cambian trimestralmente, esperar un año para evaluar implica ignorar el dinamismo del negocio.

Dessler sostiene que la evaluación del desempeño, para ser útil, debe ser contemporánea al trabajo que se está realizando, no un análisis retrospectivo desvinculado del presente.

2. Evaluaciones más frecuentes como instrumento de mejora continua

En contraposición al modelo anual, Dessler aboga por un esquema de evaluaciones frecuentes, breves y orientadas al desarrollo, que pueden estructurarse de forma mensual, bimestral o trimestral, según la naturaleza del trabajo y la complejidad del puesto.

Este modelo tiene como principales beneficios:

Mayor agilidad para tomar decisiones gerenciales.

Incremento en el compromiso de los colaboradores, al sentirse escuchados con mayor regularidad.

Alineación más precisa con los ciclos estratégicos del negocio.

Reducción de conflictos al distribuir la carga emocional en momentos periódicos de conversación.

Dessler no propone simplemente aumentar la cantidad de evaluaciones, sino cambiar el formato y la función de estas. Las evaluaciones frecuentes deben ser:

Conversaciones estructuradas, pero informales.

Centradas en objetivos inmediatos.

Complementadas con microfeedback constante.

Orientadas a la identificación de barreras y oportunidades.

3. Evaluación continua y cultura de desempeño

Dessler vincula directamente la frecuencia de la evaluación con la madurez de la cultura organizacional. En organizaciones donde la retroalimentación ocurre naturalmente, sin esperar formalidades o eventos institucionales, se genera un entorno de mayor transparencia, responsabilidad y mejora constante.

La evaluación frecuente no solo impacta el desempeño individual, sino que fortalece valores como:

Responsabilidad compartida.

Confianza entre líderes y equipos.

Agilidad en la corrección de desvíos.

Adaptación permanente al entorno.

Para el autor, esta cultura no puede construirse con sistemas estáticos o rituales anuales que son percibidos como castigos o formalidades sin impacto. La evaluación debe ser parte del día a día organizacional.

4. Modelos de evaluación sugeridos por Dessler

Dessler no plantea un único modelo, sino que propone adaptar la frecuencia evaluativa al tipo de función, nivel jerárquico y cultura de la empresa. Entre los formatos más recomendados están:

Check-ins mensuales o bimestrales: breves encuentros para revisar avances, identificar barreras y acordar prioridades.

Evaluaciones trimestrales: con estructura formal, revisión de objetivos y acuerdos de desarrollo.

Evaluación anual complementaria: no como instrumento central, sino como cierre del ciclo y sistematización de los logros.

Además, destaca la importancia de que todas estas instancias estén conectadas con herramientas tecnológicas que permitan registrar avances, dar seguimiento y mantener coherencia en el proceso.

5. Capacitación del líder como factor crítico

Dessler enfatiza que aumentar la frecuencia de las evaluaciones no garantiza su efectividad, si los líderes no están capacitados para gestionarlas. Para él, un gerente que no sabe dar retroalimentación efectiva o que no puede sostener conversaciones difíciles destruye la legitimidad del proceso, por más regular que sea.

Por ello, propone formar a los líderes en:

Técnicas de coaching para la mejora del desempeño.

Escucha activa y formulación de preguntas poderosas.

Diseño de acuerdos de desarrollo conjunto.

Gestión del feedback como proceso bidireccional.

De esta manera, el aumento en la frecuencia se convierte en un verdadero multiplicador de rendimiento, y no en una fuente de saturación o desgaste.

6. La perspectiva estratégica de la frecuencia

Dessler también vincula la frecuencia de evaluación con la estrategia organizacional. Por ejemplo:

En contextos de cambio acelerado o transformación digital, la evaluación trimestral o mensual es esencial.

En estructuras planas o culturas ágiles, la retroalimentación diaria o semanal puede ser incorporada como parte de las dinámicas naturales.

En industrias más estables, con procesos largos, una frecuencia semestral puede ser suficiente, pero siempre complementada con espacios de conversación intermedios.

Lo importante es que la frecuencia esté al servicio del negocio y de las personas, no como imposición de calendario, sino como mecanismo de ajuste estratégico y de construcción de cultura.

Conclusión gerencial

Gary Dessler establece con claridad que la frecuencia de la evaluación del desempeño no debe ser uniforme, sino estratégica. El modelo anual, aunque aún ampliamente utilizado, resulta insuficiente para responder a los desafíos del entorno actual. Para que la evaluación genere valor, debe ser continua, pertinente, personalizada y funcional a los ciclos de trabajo y decisión de la organización. La alta dirección y los gerentes de línea deben asumir que la evaluación no es un evento, sino un proceso vivo, parte integral del liderazgo efectivo y de la competitividad organizacional.

¿Qué problemas comunes han identificado los autores en la implementación de sistemas de evaluación?

La implementación de sistemas de evaluación del desempeño es uno de los procesos más sensibles en la gestión del talento humano. A pesar de su importancia estratégica, múltiples autores coinciden en que su aplicación en la práctica suele estar plagada de errores que disminuyen su efectividad, generan resistencia interna y deterioran la cultura organizacional. Figuras como Michael Armstrong, Gary Dessler, Idalberto Chiavenato, Martha Alles y Stephen Robbins han identificado a lo largo de sus investigaciones y obras los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al intentar institucionalizar un sistema de evaluación.

1. Falta de claridad en los objetivos del sistema

Uno de los problemas más repetidos, según Armstrong y Dessler, es que muchas organizaciones inician procesos de evaluación sin una definición clara de para qué los están implementando. Esta falta de dirección estratégica se traduce en sistemas genéricos, desconectados del negocio y percibidos como un ejercicio formal sin consecuencias reales.

La evaluación puede tener distintos objetivos: mejora del desempeño, identificación de necesidades de formación, promoción interna, decisiones salariales, planificación de carrera, entre otros. Si estos fines no se establecen desde el inicio y no se comunican adecuadamente, el sistema se convierte en una estructura inerte.

2. Falta de alineación con la cultura organizacional

Chiavenato subraya que muchas organizaciones adoptan modelos de evaluación sin adaptar el proceso a su cultura, estructura y contexto específico. Esto ocurre cuando se copian modelos de otras empresas sin considerar elementos como el nivel de confianza interna, el estilo de liderazgo, el nivel de formalidad existente o el grado de madurez del equipo.

Por ejemplo, implementar una evaluación 360° en una cultura vertical y jerárquica, donde el feedback ascendente no está legitimado, puede resultar en una experiencia poco confiable o incluso conflictiva.

3. Subjetividad excesiva y falta de criterios estandarizados

Autores como Martha Alles y Stephen Robbins han insistido en que la subjetividad es uno de los errores más peligrosos en la evaluación. Cuando no se utilizan criterios objetivos, competencias claramente definidas o comportamientos observables, la evaluación se convierte en una interpretación personal del evaluador, abriendo la puerta a favoritismos, sesgos y desmotivación.

Los principales sesgos identificados por Robbins incluyen:

Efecto halo: evaluar todo el desempeño en función de una sola característica.

Efecto de contraste: comparar al evaluado con otros, no con el estándar esperado.

Tendencia central: evitar extremos y evaluar a todos como promedio.

Simpatía o antipatía personal como criterio implícito.

Estos sesgos, si no se controlan mediante capacitación y validación de los instrumentos, desvirtúan el proceso completo.

4. Ausencia de retroalimentación efectiva

Michael Armstrong enfatiza que un sistema de evaluación sin retroalimentación es un sistema incompleto. No basta con recolectar datos o llenar formularios; el valor real de la evaluación está en el momento de la conversación, donde se analizan resultados, se identifican causas y se construyen planes de mejora.

En muchas organizaciones, los líderes no están entrenados para dar feedback, lo evitan o lo reducen a una transmisión unilateral de calificaciones. Esto provoca que el colaborador no comprenda el propósito del proceso ni obtenga beneficios concretos.

Un sistema eficaz requiere que la retroalimentación:

Sea oportuna.

Se base en evidencias concretas.

Esté orientada al desarrollo.

Incluya la perspectiva del evaluado.

5. Poca vinculación entre evaluación y decisiones reales

Gary Dessler advierte que cuando los resultados de las evaluaciones no se utilizan para decisiones concretas —como formación, promociones, incentivos o planificación del talento—, los colaboradores perciben el proceso como una pérdida de tiempo. Esto genera escepticismo, baja participación y deterioro de la credibilidad del sistema.

Para evitarlo, recomienda establecer vínculos explícitos entre la evaluación y los sistemas de desarrollo profesional, movilidad interna y reconocimiento. Solo así se logra que el proceso sea relevante y valorado por los involucrados.

6. Falta de preparación de los evaluadores

Uno de los errores más frecuentes, señalado por Chiavenato y Armstrong, es asumir que cualquier líder está preparado para evaluar. Evaluar el desempeño no es un acto intuitivo: requiere competencias específicas en comunicación, análisis, objetividad y manejo emocional.

Sin una formación adecuada, muchos evaluadores:

No comprenden los instrumentos que deben aplicar.

No saben cómo justificar sus calificaciones.

Evitan las conversaciones difíciles.

Reproducen sesgos y prejuicios.

Esto deteriora la calidad del sistema y puede provocar daños en la relación entre el líder y el colaborador.

7. Inadecuada periodicidad del proceso

Múltiples autores coinciden en que la evaluación anual, aún vigente en muchas organizaciones, no responde a las exigencias del entorno actual. La revisión del desempeño una vez al año resulta insuficiente para corregir desvíos, gestionar objetivos dinámicos y acompañar a los colaboradores en su evolución.

La solución propuesta incluye modelos más ágiles: evaluaciones trimestrales, check-ins mensuales o sistemas de feedback continuo, que permiten mayor flexibilidad y alineación con los ciclos operativos del negocio.

8. Desconexión con el desarrollo profesional

Martha Alles y Armstrong coinciden en que muchas evaluaciones fracasan porque se centran únicamente en calificar el pasado, sin proyectar acciones hacia el futuro. Una evaluación que no genera un plan de acción o un itinerario de desarrollo deja de tener impacto estratégico.

El sistema debe ser capaz de identificar no solo el nivel actual de desempeño, sino también las brechas de desarrollo, los roles futuros posibles y las acciones necesarias para que el colaborador avance en su carrera profesional.

9. Falta de herramientas tecnológicas adecuadas

En un entorno donde la gestión del desempeño requiere datos, seguimiento y trazabilidad, muchos sistemas aún se sostienen en formularios impresos o procesos manuales sin integración con plataformas de gestión. Esta carencia tecnológica genera:

Pérdida de información.

Falta de continuidad en el proceso.

Imposibilidad de análisis agregado.

Escasa personalización de la experiencia del colaborador.

Los autores modernos proponen migrar a sistemas digitales, preferiblemente integrados con los demás módulos de gestión humana, para que la evaluación forme parte de un ecosistema de gestión estratégica del talento.

Conclusión gerencial

Los errores en la implementación de sistemas de evaluación no son meramente técnicos: afectan la credibilidad de los líderes, el compromiso de los colaboradores y la capacidad de la organización para gestionar su talento. Los autores coinciden en que un sistema bien diseñado y mal aplicado pierde su potencial estratégico. Para construir una cultura de alto desempeño, los gerentes deben evitar estos errores comunes, capacitar a sus equipos y vincular la evaluación con decisiones reales, desarrollo profesional y objetivos de negocio. Solo así, la evaluación del desempeño dejará de ser una obligación anual para convertirse en una ventaja competitiva sostenida.

¿Qué relación existe entre evaluación de desempeño y retención del talento según Martha Alles?

En el análisis de Martha Alles, una de las autoras latinoamericanas más influyentes en gestión del talento, la evaluación del desempeño es mucho más que un mecanismo de medición: es una herramienta decisiva para identificar, fortalecer y retener el talento clave dentro de las organizaciones. En sus múltiples publicaciones —particularmente en la serie Diccionario de Competencias y Gestión por Competencias—, Alles insiste en que la retención del talento no puede abordarse de forma reactiva, sino que debe ser una estrategia preventiva, sistemática y apoyada en herramientas técnicas, entre las cuales la evaluación del desempeño ocupa un rol central.

1. La evaluación como diagnóstico anticipado de rotación

Martha Alles propone que una evaluación bien diseñada permite a los líderes anticiparse a la fuga de talento. ¿Cómo? Detectando desalineaciones entre las capacidades del colaborador, sus expectativas de desarrollo y el entorno organizacional que lo contiene. Estas señales de alerta pueden manifestarse, por ejemplo, a través de:

Una caída progresiva en el rendimiento sin causa externa clara.

Comentarios en la retroalimentación que reflejan desmotivación o falta de proyección.

Brechas reiteradas entre el potencial identificado y las oportunidades asignadas.

Cuando estos síntomas son detectados a tiempo, el líder puede intervenir activamente, ajustando funciones, explorando rutas de desarrollo o mejorando las condiciones laborales antes de que el talento decida abandonar la organización.

2. Alineación entre desempeño, competencias y proyección profesional

Una de las ideas centrales de Alles es que la evaluación del desempeño no debe limitarse a calificar resultados cuantitativos. Debe analizar también el nivel de desarrollo de las competencias críticas para el negocio y su correspondencia con el perfil futuro del colaborador. Esta perspectiva permite identificar no solo el nivel de desempeño actual, sino también el grado de potencial retenido dentro de cada posición.

Cuando un colaborador percibe que su esfuerzo es valorado, que sus competencias son reconocidas y que existe un espacio para crecer, la probabilidad de rotación se reduce drásticamente. La evaluación del desempeño, bien estructurada, comunica justamente eso: “tu trabajo importa”, “estamos prestando atención”, “queremos que crezcas con nosotros”.

3. El papel del feedback como herramienta de vinculación

Martha Alles sostiene que el feedback es el momento crítico del proceso evaluativo, y uno de los elementos con mayor impacto sobre la retención. Un feedback bien entregado, fundamentado en evidencia y orientado al desarrollo, puede reforzar el vínculo entre el colaborador y la organización, generando confianza, apertura y sentido de pertenencia.

Por el contrario, la ausencia de feedback, la falta de seguimiento posterior o la retroalimentación inconsistente pueden provocar el efecto inverso: desafección, percepción de injusticia y pérdida de compromiso.

Alles propone que las organizaciones institucionalicen el feedback como una práctica continua, no limitada a los momentos formales de evaluación, sino integrada en la cultura diaria del liderazgo.

4. Evaluación como punto de partida para el desarrollo de carrera

Otro concepto clave en la teoría de Alles es que la retención del talento se sostiene en la percepción de crecimiento. En este sentido, la evaluación del desempeño debe estar íntimamente ligada a la construcción de planes de desarrollo individual (PDI), donde el colaborador visualice una trayectoria profesional dentro de la empresa.

Estos planes no pueden ser promesas abstractas, sino acuerdos concretos que se nutren de la evidencia generada por la evaluación. El mensaje es claro: “Sabemos lo que haces bien, sabemos qué puedes mejorar y tenemos un camino para ayudarte a avanzar”.

Organizaciones que logran integrar la evaluación con programas de mentoring, rotación de funciones, promociones internas o formación especializada aumentan significativamente su tasa de retención en perfiles clave.

5. Sentido de justicia y meritocracia como elementos retentivos

Un aspecto muchas veces subestimado, pero central en la retención, es la percepción de justicia. Martha Alles afirma que la evaluación, cuando es objetiva, consistente y transparente, refuerza la sensación de equidad y meritocracia dentro de la organización.

Los colaboradores valoran trabajar en contextos donde:

Las evaluaciones se basan en criterios claros.

Las promociones y aumentos son consecuencia de resultados demostrados.

Los líderes aplican el sistema con rigor e imparcialidad.

La ausencia de estas condiciones genera cinismo organizacional, pérdida de confianza en la estructura y búsqueda activa de otras oportunidades externas.

6. Identificación del talento crítico y fidelización estratégica

Martha Alles distingue entre colaboradores de rendimiento aceptable y talento crítico. Este último no solo cumple, sino que impacta significativamente en los resultados estratégicos, aporta innovación o cumple funciones difíciles de reemplazar.

La evaluación del desempeño permite construir mapas de talento interno, identificar estos perfiles y diseñar estrategias específicas de fidelización: acuerdos de desarrollo acelerado, participación en proyectos especiales, beneficios personalizados o esquemas de reconocimiento diferenciado.

Este tratamiento estratégico es clave para conservar a quienes realmente generan ventaja competitiva.

7. Riesgos de una evaluación mal gestionada

Alles también advierte sobre los efectos negativos de una evaluación mal diseñada o mal implementada. Entre los riesgos más relevantes para la retención del talento, se encuentran:

Percepción de arbitrariedad o favoritismo en las calificaciones.

Falta de seguimiento de los compromisos surgidos en la retroalimentación.

Instrumentos que no reflejan la realidad del trabajo.

Evaluadores poco preparados para sostener conversaciones significativas.

En estos casos, la evaluación no solo no retiene, sino que acelera la salida de los perfiles valiosos, quienes suelen ser los más críticos y conscientes de su valor en el mercado.

Conclusión gerencial

Desde la perspectiva de Martha Alles, la evaluación del desempeño no puede desvincularse de la estrategia de retención del talento. Evaluar con profundidad, rigor y perspectiva de futuro permite anticipar riesgos de fuga, reforzar el compromiso de los colaboradores y construir planes de desarrollo personalizados. Para un gerente, comprender esta conexión es clave para evitar pérdidas costosas, tanto en términos económicos como de conocimiento organizacional. En tiempos de alta rotación y competencia por el talento, evaluar bien no es solo una práctica de gestión: es una decisión estratégica para sostener la ventaja competitiva de la empresa.

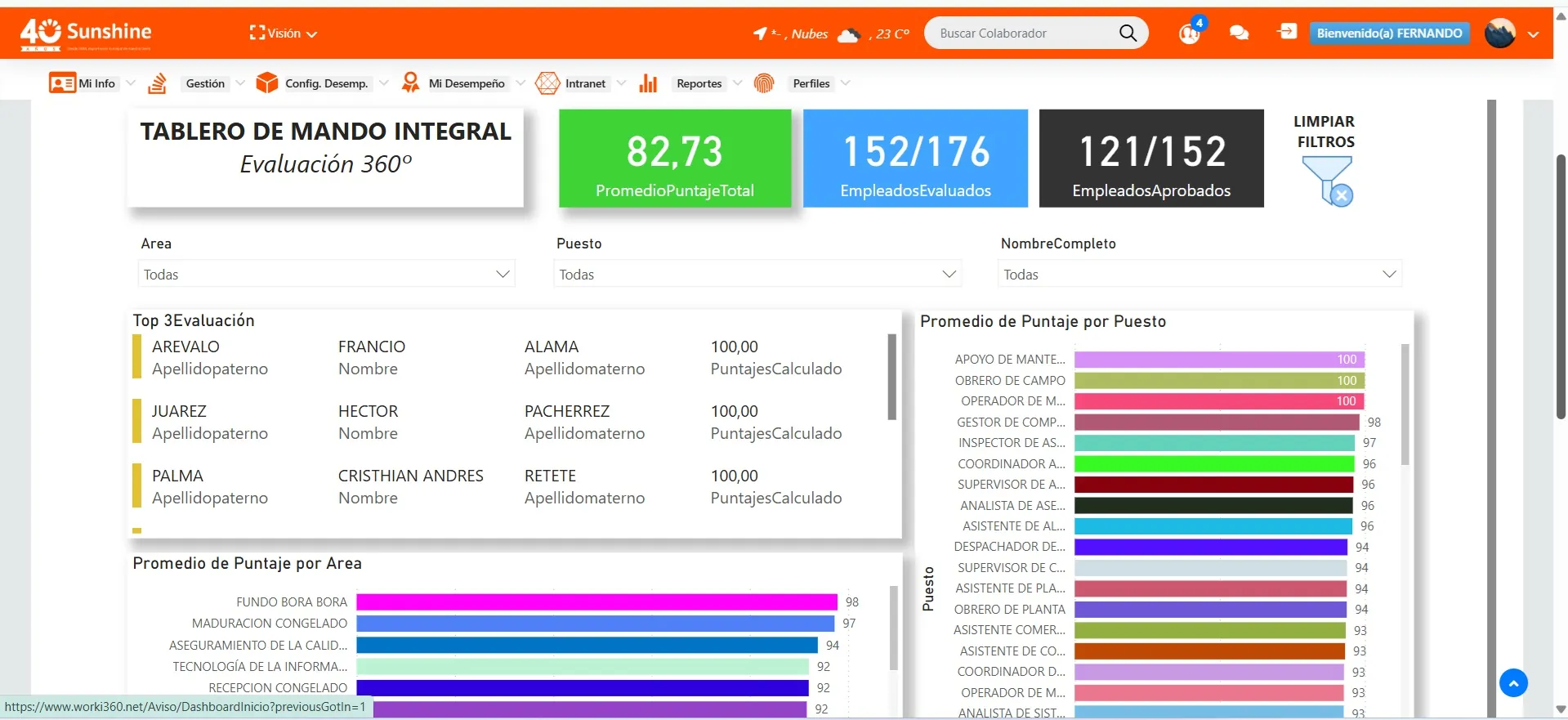

¿Qué propone Martha Alles sobre la integración de feedback multifuente en organizaciones complejas?

Martha Alles ha sido una de las principales promotoras del enfoque de competencias en Latinoamérica, y dentro de este marco, ha abordado con profundidad la importancia del feedback multifuente —también conocido como evaluación 360°—, especialmente en contextos organizacionales de alta complejidad. En sus obras como Desempeño por Competencias y Construcción de Indicadores de Gestión por Competencias, la autora plantea que el entorno actual requiere modelos evaluativos más democráticos, estructurados y orientados al desarrollo integral, y que el feedback multifuente es una herramienta estratégica para lograrlo. 1. ¿Qué es el feedback multifuente según Martha Alles? Para Alles, el feedback multifuente es una técnica de evaluación que recoge información de distintas perspectivas que interactúan con el evaluado: jefes, pares, subordinados, clientes internos y externos, e incluso el propio colaborador a través de la autoevaluación. Esta variedad de fuentes permite construir una imagen más completa, rica y equilibrada del desempeño. A diferencia del modelo tradicional, en el que solo el superior jerárquico realiza la evaluación, este enfoque reconoce que el desempeño no ocurre en línea recta, sino en una red de relaciones interdependientes que deben ser valoradas. Cuanto más compleja es la organización —por estructura matricial, diversidad cultural o multiplicidad de procesos—, más necesario se vuelve este tipo de retroalimentación. 2. Justificación del uso en organizaciones complejas Martha Alles argumenta que en empresas con estructuras complejas, funciones transversales o servicios de soporte estratégico, el líder directo no siempre tiene la capacidad de observar todos los aspectos del desempeño de sus colaboradores. En estos casos, limitar la evaluación a una sola perspectiva genera ceguera gerencial, decisiones incompletas y pérdida de talento mal comprendido. Por ejemplo, un profesional de recursos humanos que lidera programas interdepartamentales puede tener un impacto alto en áreas que su jefe inmediato desconoce. Al incorporar la visión de los usuarios internos (otras áreas), se obtiene una evaluación más realista de su influencia y calidad de trabajo. 3. Beneficios estratégicos del feedback multifuente según Alles La autora destaca múltiples beneficios cuando este sistema es correctamente diseñado: Mayor objetividad: al diluir los sesgos individuales y ofrecer distintas perspectivas. Desarrollo integral: permite al colaborador entender cómo es percibido en diferentes niveles. Fortalecimiento del liderazgo: especialmente útil para evaluar habilidades blandas críticas como la comunicación, la gestión de equipos o la influencia. Fomento de la autorreflexión: al comparar la autoevaluación con las demás fuentes. Mejora del clima organizacional: al promover una cultura de feedback horizontal y respeto mutuo. Estos beneficios no solo enriquecen el desarrollo personal, sino que potencian la toma de decisiones organizacionales con mayor base empírica. 4. Condiciones clave para su implementación Martha Alles es enfática en señalar que el feedback multifuente no puede implementarse de forma improvisada o superficial. Para que funcione y sea aceptado como legítimo, se deben cumplir ciertas condiciones fundamentales: Transparencia en el proceso: todos los participantes deben saber qué se evaluará, cómo se procesará la información y con qué fin será utilizada. Análisis estructurado de las competencias: no basta con opiniones generales; se deben usar descriptores claros, basados en competencias observables. Confidencialidad: especialmente en evaluaciones entre pares o subordinados, para evitar represalias o tensiones. Capacitación previa: tanto a evaluadores como a evaluados, para garantizar calidad en las respuestas y comprensión del instrumento. Seguimiento post-evaluación: sin un plan de acción derivado del feedback, el sistema pierde sentido. Alles insiste en que el mal uso del feedback multifuente puede ser más perjudicial que no usarlo en absoluto. La falta de cuidado en su implementación puede generar conflictos, desconfianza y desgaste emocional. 5. Ámbitos de aplicación sugeridos por Alles Aunque el feedback multifuente puede ser aplicado en distintos niveles, Martha Alles sugiere priorizar su uso en: Liderazgo de mandos medios y altos, donde el impacto transversal del cargo justifica múltiples perspectivas. Programas de desarrollo de alto potencial, para identificar fortalezas y debilidades desde varias miradas. Procesos de coaching ejecutivo, como insumo para planes de mejora individual. Evaluaciones para promociones internas, especialmente en roles con alta exposición y responsabilidad. Esto permite enfocar los recursos de implementación donde más valor aporta, sin sobrecargar la estructura organizativa. 6. Relación con el modelo de competencias Una de las principales fortalezas del enfoque de Alles es su integración con los sistemas de competencias. Cada fuente de evaluación no califica conductas genéricas, sino competencias previamente definidas por la organización: liderazgo, adaptabilidad, pensamiento estratégico, orientación al cliente, entre otras. Esto aporta coherencia metodológica y permite unificar el lenguaje de gestión del talento. Además, facilita la consolidación de resultados y la comparación entre distintos evaluados en función de las mismas expectativas organizacionales. 7. Limitaciones y riesgos Si bien Alles defiende el uso del feedback multifuente, también advierte sobre sus limitaciones: Saturación del sistema: si no se gestiona adecuadamente, puede generar sobrecarga en los evaluadores. Percepción de juicio social: si el proceso no es maduro, puede percibirse como una votación de popularidad. Interpretación errónea de los resultados: sin acompañamiento técnico, los informes pueden malinterpretarse o usarse de forma punitiva. Desconfianza en la confidencialidad: lo que reduce la sinceridad de las respuestas. Por ello, Alles recomienda que el sistema sea liderado por profesionales capacitados y acompañado de una estrategia de comunicación clara y sostenida. Conclusión gerencial Martha Alles propone que en organizaciones complejas, donde las relaciones laborales son multidimensionales, el feedback multifuente es una herramienta poderosa para evaluar con mayor justicia, profundidad y alineación estratégica. Sin embargo, su implementación requiere técnica, cuidado ético y compromiso institucional. Para los gerentes, aplicar esta metodología no solo mejora la calidad de la información sobre el talento interno, sino que envía un mensaje organizacional claro: “valoramos las distintas miradas, apostamos al desarrollo integral y evaluamos para crecer, no para castigar”. En entornos cada vez más colaborativos y exigentes, esa es una señal de madurez organizacional difícil de reemplazar.

¿Qué plantea la literatura sobre la evaluación en contextos de alta rotación?

La evaluación del desempeño en entornos de alta rotación representa uno de los mayores desafíos para las organizaciones actuales. Tanto en sectores intensivos en mano de obra, como en industrias de servicios con fuerte exposición al cliente, o en empresas tecnológicas con talento altamente demandado, la gestión del rendimiento se ve afectada por la inestabilidad de las plantillas, la escasa permanencia del personal y la dificultad para consolidar procesos de mejora continua. Diversos autores, incluyendo a Gary Dessler, Martha Alles, Michael Armstrong y Stephen Robbins, han abordado esta problemática con un enfoque que combina perspectiva técnica y reflexión estratégica. 1. Comprender la rotación como variable crítica del contexto evaluativo Gary Dessler advierte que todo sistema de evaluación debe estar diseñado en función del contexto en el que se implementa. En entornos donde la rotación de personal supera ciertos umbrales (por ejemplo, más del 20% anual), no es posible aplicar los mismos modelos de evaluación que en organizaciones estables. La alta rotación modifica variables estructurales clave: Dificulta la acumulación de observaciones confiables a lo largo del tiempo. Interrumpe los ciclos de mejora continua. Aumenta la carga operativa del proceso evaluativo. Genera un entorno emocional de incertidumbre, que afecta la receptividad al feedback. En este sentido, los autores coinciden en que evaluar en contextos de alta rotación exige revisar tanto la frecuencia, como el formato, la profundidad y los objetivos del proceso. 2. Modelos adaptativos: evaluaciones más ágiles, frecuentes y orientadas al aprendizaje Martha Alles propone que en entornos de rotación alta, los sistemas de evaluación deben adoptar un enfoque ágil y formativo, orientado a identificar rápidamente fortalezas y oportunidades de mejora desde el ingreso, sin esperar largos ciclos anuales. Algunas estrategias sugeridas incluyen: Evaluaciones de desempeño iniciales a los 30, 60 y 90 días, con criterios básicos de adaptación, productividad y actitud. Microfeedback semanal o quincenal, informal pero estructurado, especialmente en los primeros meses. Sistemas de autoevaluación y coevaluación simplificados, para generar responsabilidad y consciencia del desempeño desde el inicio. Evaluaciones de salida estructuradas, que permitan detectar patrones y ajustar procesos. Estos mecanismos permiten actuar con velocidad, mantener la calidad del servicio o producción y generar aprendizajes organizacionales acumulativos, aun cuando los colaboradores permanezcan poco tiempo. 3. Vincular evaluación con fidelización: el rol del reconocimiento temprano Michael Armstrong plantea que una de las causas principales de la rotación temprana es la falta de reconocimiento o feedback constructivo en las primeras etapas. Si el nuevo colaborador no percibe que su desempeño es observado, valorado o corregido, puede interpretar que su aporte carece de importancia, reduciendo su compromiso. Por ello, propone vincular la evaluación del desempeño con prácticas de fidelización desde el inicio: Reconocimiento inmediato de logros parciales. Claridad sobre cómo se mide el éxito en el puesto. Inclusión en conversaciones de mejora desde el primer mes. Acceso a instancias de formación según los resultados iniciales. Este enfoque permite transformar la evaluación en una herramienta de retención temprana, más que en un sistema de control tardío. 4. Evaluar para reducir la rotación, no solo para calificar Robbins, desde la psicología organizacional, insiste en que la evaluación del desempeño en contextos de alta rotación debe incluir variables actitudinales, motivacionales y de integración cultural, no solo de resultados productivos. Identificar, por ejemplo: Grado de alineación con los valores organizacionales. Nivel de engagement o compromiso emocional. Indicadores de satisfacción o frustración inicial. Estos factores permiten anticipar salidas voluntarias y tomar decisiones proactivas: cambios de equipo, ajustes de funciones, intervenciones de coaching o incluso replanteos del proceso de inducción. La evaluación se convierte entonces en un instrumento de gestión de riesgos de fuga, más que en un sistema de certificación formal. 5. Tecnología como facilitador del proceso evaluativo en alta rotación Uno de los puntos coincidentes en la literatura moderna es que la evaluación en contextos de alta rotación exige sistemas digitales que permitan automatizar y escalar procesos. Los métodos tradicionales, basados en formatos físicos o intervenciones exclusivamente presenciales, resultan ineficientes. Se recomienda: Uso de plataformas de gestión del desempeño en línea. Integración con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) y recursos humanos (HRIS). Dashboards con alertas de rendimiento bajo, para detectar perfiles críticos. Aplicaciones móviles que permitan a los líderes dar feedback en tiempo real. La tecnología no reemplaza la evaluación, pero la vuelve viable y útil en entornos donde el tiempo y los recursos humanos son limitados. 6. Limitaciones del sistema evaluativo en estos contextos La literatura también advierte sobre los límites del proceso evaluativo cuando la rotación es excesiva. Algunas de las dificultades inevitables son: Imposibilidad de realizar seguimiento longitudinal. Dificultad para sostener cultura de feedback si las relaciones son inestables. Mayor incidencia del juicio intuitivo o informal. Riesgo de desgaste de los líderes, por tener que evaluar constantemente a nuevos equipos. Frente a esto, los autores sugieren que la organización redefina el rol de la evaluación del desempeño en estos contextos: debe ser un proceso simple, orientado al aprendizaje inmediato y a la toma de decisiones prácticas, más que una herramienta de desarrollo a largo plazo. 7. Aprender de los datos: retroalimentación al sistema organizacional Finalmente, los sistemas de evaluación en contextos de alta rotación pueden —y deben— generar conocimiento organizacional. A través del análisis de datos agregados, las empresas pueden detectar patrones comunes en el desempeño de quienes se van prematuramente y actuar en consecuencia: Ajustar el perfil de ingreso. Mejorar el proceso de onboarding. Rediseñar los roles o equipos donde se concentra la rotación. Implementar prácticas de liderazgo adaptadas a los nuevos ciclos laborales. Así, la evaluación del desempeño deja de ser una herramienta que sufre la rotación y se convierte en una palanca para disminuirla. Conclusión gerencial La literatura especializada coincide en que la evaluación del desempeño en contextos de alta rotación no solo es posible, sino imprescindible. Eso sí, debe rediseñarse profundamente: adoptar ciclos más cortos, objetivos más prácticos, herramientas más simples y tecnologías más ágiles. Para un gerente, entender esta lógica es clave para evitar que la rotación afecte la calidad del trabajo, la motivación de los líderes o la continuidad del negocio. Evaluar no para sancionar, sino para retener, integrar y aprender rápidamente. Esa es la consigna estratégica cuando el talento se mueve a velocidad de mercado. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño, lejos de ser una herramienta administrativa tradicional, emerge en la literatura especializada como un mecanismo estratégico de transformación organizacional, desarrollo profesional y sostenibilidad del talento. A partir de las contribuciones de autores clave como Martha Alles, Michael Armstrong, Gary Dessler, entre otros, se delinean principios esenciales para su correcta aplicación, especialmente en contextos de alta exigencia como los que enfrentan las empresas hoy. Uno de los hallazgos fundamentales del análisis es que la evaluación del desempeño debe estar alineada a las competencias clave del negocio, tal como lo propone Martha Alles. Evaluar sin conectar el proceso con la estrategia, la cultura organizacional y los desafíos del entorno impide que esta herramienta tenga impacto real en la gestión del talento. Asimismo, el artículo destaca la necesidad de diferenciar entre evaluación de desempeño y evaluación de potencial. Mientras la primera analiza el rendimiento actual, la segunda proyecta la capacidad futura del colaborador. Integrar ambas dimensiones permite a los líderes no solo reconocer a quienes aportan hoy, sino preparar a quienes liderarán mañana. Se aborda también la incorporación de metodologías innovadoras como la gamificación, promovida por autores contemporáneos y compatible con modelos como WORKI 360. Su utilidad se manifiesta en la mejora del compromiso, el seguimiento continuo y la percepción positiva del proceso evaluativo, sobre todo entre generaciones más jóvenes. Michael Armstrong aporta una visión profundamente estructural: propone que el desempeño debe ser gestionado como un ciclo continuo, estrechamente vinculado al desarrollo profesional. Evaluar no debe significar simplemente calificar, sino impulsar planes de carrera personalizados y conversaciones de mejora permanente, con criterios simples, objetivos y alineados con la estrategia organizacional. Un segundo aporte esencial de Armstrong es su propuesta para institucionalizar la evaluación como parte de una cultura organizacional sostenible. Esto exige coherencia con todos los sistemas de recursos humanos, liderazgo comprometido y herramientas tecnológicas que faciliten procesos regulares, simples y transparentes. Dessler, por su parte, plantea un cambio radical en la lógica temporal del proceso: propone dejar atrás las evaluaciones anuales para dar paso a evaluaciones más frecuentes, ágiles y con retroalimentación inmediata, lo que fortalece el aprendizaje y permite ajustar comportamientos a tiempo. Este tipo de enfoque es especialmente compatible con plataformas de evaluación digital como WORKI 360, que permiten automatizar ciclos cortos y ofrecer análisis en tiempo real. La literatura también identifica múltiples errores frecuentes en la implementación de los sistemas de evaluación, desde la falta de capacitación de los líderes, hasta la ausencia de conexión entre evaluación y toma de decisiones estratégicas. Estos fallos reducen la legitimidad del sistema, generan rechazo en los colaboradores y destruyen el propósito original del proceso. Una de las funciones más estratégicas de la evaluación, según Martha Alles, es su capacidad para impactar positivamente en la retención del talento. Un sistema bien diseñado permite anticipar señales de desmotivación, alinear expectativas y construir planes de desarrollo que refuercen el vínculo emocional y profesional con la organización. La autora también promueve el uso del feedback multifuente en organizaciones complejas, como mecanismo para enriquecer la calidad de la evaluación, incluir múltiples perspectivas, reducir sesgos y desarrollar habilidades de liderazgo con información más integral. Sin embargo, advierte que este tipo de evaluación requiere de condiciones de madurez organizacional, transparencia y confidencialidad para que sus beneficios se concreten. Finalmente, se analizan los retos específicos de la evaluación en contextos de alta rotación, donde los sistemas tradicionales resultan ineficientes. Aquí, la clave está en adoptar modelos ágiles, simples y automatizados que permitan capturar información desde el ingreso, acompañar al colaborador en ciclos cortos y convertir el proceso en una herramienta para reducir la rotación, no solo para diagnosticarla. Aplicación estratégica para WORKI 360 El conjunto de estos hallazgos ofrece un marco claro para plataformas como WORKI 360, cuya propuesta de valor puede fortalecerse al: Integrar competencias personalizadas en la lógica evaluativa. Incorporar sistemas híbridos que combinen evaluación del desempeño y del potencial. Activar flujos de feedback multifuente con trazabilidad y control. Aplicar evaluaciones con mayor frecuencia, automatizadas y con visualización inmediata de resultados. Generar reportes estratégicos que alimenten decisiones de desarrollo, movilidad interna y sucesión. Detectar tendencias de fuga y actuar proactivamente sobre la retención del talento. Conclusión La evaluación del desempeño, bien diseñada y ejecutada, se convierte en una de las herramientas más poderosas de la gestión organizacional. No se trata solo de medir, sino de movilizar el talento, alinear los equipos y construir una cultura de alto rendimiento. Para las organizaciones que apuestan por plataformas como WORKI 360, el verdadero reto es garantizar que cada evaluación sea un acto de liderazgo, una decisión de desarrollo y una expresión tangible de la estrategia institucional.