Índice del contenido

¿Cómo afecta la diversidad generacional a la percepción del sistema de evaluación?

La diversidad generacional dentro de las organizaciones plantea un desafío y una oportunidad única para los sistemas de evaluación de desempeño en 2024. En un entorno laboral donde conviven hasta cuatro generaciones —baby boomers, generación X, millennials y generación Z—, las percepciones sobre lo que constituye una evaluación justa, útil y motivadora varían de forma significativa. Entender estas diferencias es esencial para que los líderes gerenciales diseñen e implementen sistemas que sean percibidos como relevantes y equitativos para todos.

1. Expectativas distintas respecto a la retroalimentación

Los baby boomers y muchos miembros de la generación X fueron moldeados en contextos laborales donde la retroalimentación se daba anualmente, en formato estructurado y vertical. Para ellos, una evaluación formal, con una revisión exhaustiva y planeada del año, aún tiene valor simbólico. En contraste, millennials y generación Z consideran esta práctica obsoleta. Están acostumbrados al feedback constante, inmediato y constructivo, como parte de una cultura digital y colaborativa. Esta diferencia genera tensiones: lo que para unos es profundidad, para otros es rigidez.

2. La percepción de la autoridad en la evaluación

Las generaciones mayores tienden a aceptar la figura del evaluador como incuestionable, valorando la jerarquía. Por el contrario, los profesionales más jóvenes demandan procesos bidireccionales. Para ellos, un sistema de evaluación justo incluye espacios donde puedan también evaluar a sus líderes, expresar su visión de cómo ha sido acompañada su gestión y tener voz en el proceso. Esto da lugar a esquemas como la evaluación 360°, que permite balancear las perspectivas.

3. Diferencias en la forma de medir el rendimiento

Las generaciones más antiguas valoran métricas de cumplimiento, constancia y lealtad institucional. Ven el rendimiento como una acumulación de esfuerzos sostenidos en el tiempo. Los más jóvenes, en cambio, enfatizan la innovación, el impacto puntual y la visibilidad de los resultados. Desean ver reflejados sus logros en indicadores más dinámicos y medibles a corto plazo, como objetivos trimestrales (OKRs) o indicadores de contribución individual.

4. Sensibilidad ante el reconocimiento

En cuanto al reconocimiento, los baby boomers prefieren que sea privado y basado en trayectoria. Generaciones como los millennials esperan reconocimiento público, digital y contextualizado: una felicitación en una red interna, una insignia o badge en la plataforma de desempeño, o incluso una mención en una reunión general. Esto implica que un sistema de evaluación moderno debe considerar diversos canales para generar una percepción equitativa entre generaciones.

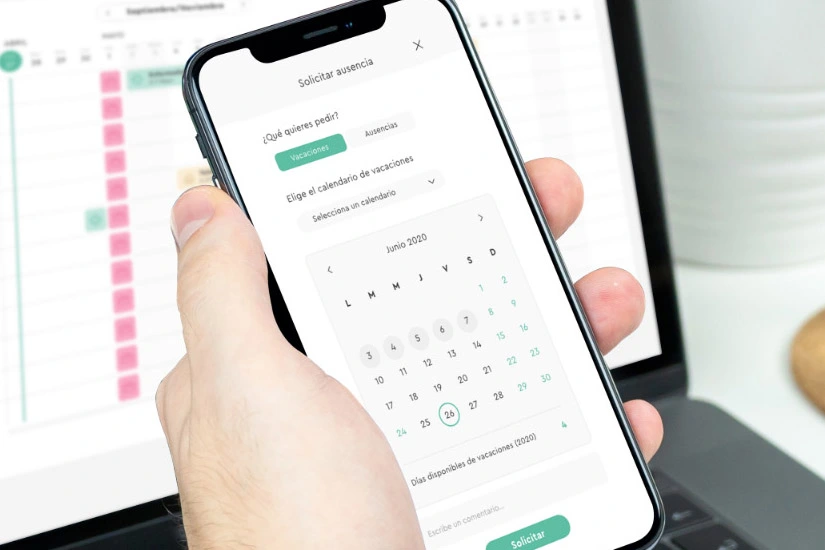

5. Herramientas tecnológicas y accesibilidad

Los miembros de la generación Z han crecido con dispositivos móviles en la mano, por lo que esperan que los sistemas de evaluación sean intuitivos, visuales y estén integrados en el ecosistema digital de la organización. Por otro lado, generaciones mayores pueden ver estas herramientas con cierta distancia o desconfianza. El reto para los equipos de gestión del talento es diseñar experiencias de usuario que sean inclusivas, formativas y que no generen barreras tecnológicas.

6. Sentido de propósito y significado

Mientras que generaciones anteriores podrían ver la evaluación como una forma de medir el cumplimiento de responsabilidades, para las nuevas generaciones el propósito lo es todo. Quieren saber no solo si están cumpliendo con sus tareas, sino si su trabajo contribuye a una causa mayor, si impacta positivamente al entorno y si está alineado con sus valores personales. Esto ha llevado a incluir nuevas dimensiones de desempeño que miden el “impacto con sentido” y la conexión con la cultura corporativa.

7. Riesgos de no considerar la diversidad generacional

Ignorar las diferencias entre generaciones puede tener consecuencias graves: pérdida de compromiso, resistencia al sistema, desconexión emocional con la cultura organizacional, o incluso fuga de talento joven que no se siente comprendido ni valorado. Un sistema rígido, uniforme y vertical puede alienar a toda una generación que espera agilidad, transparencia y sentido.

8. Claves para un sistema de evaluación intergeneracionalmente efectivo

Flexibilidad estructural: Diseñar el sistema con componentes opcionales y personalizables según el perfil del colaborador.

Comunicación multicanal: Usar canales escritos, orales y digitales para asegurar que todos comprendan el proceso.

Formación a evaluadores: Capacitar a líderes para que comprendan cómo interactuar con distintas generaciones y adapten su estilo de retroalimentación.

Narrativa compartida: Alinear el sistema a valores universales de desarrollo, respeto, crecimiento y contribución organizacional.

9. Conclusión

La diversidad generacional no es un obstáculo para el sistema de evaluación de desempeño; es una oportunidad estratégica para fortalecer la equidad, la innovación y la sostenibilidad del talento humano. Las organizaciones que logren diseñar sistemas sensibles, flexibles y alineados a los códigos de cada generación, construirán una cultura de alto desempeño con vínculos profundos y duraderos. En 2024, el éxito del sistema de evaluación depende menos de las herramientas y más de la capacidad para entender al otro.

¿Cómo desarrollar planes de acción individualizados tras una evaluación?

Uno de los errores más frecuentes en los sistemas de evaluación de desempeño es detenerse en la retroalimentación sin activar procesos de mejora concretos. En 2024, la gestión efectiva del talento exige cerrar el ciclo evaluativo mediante la construcción de planes de acción individualizados, diseñados para traducir el diagnóstico en crecimiento, productividad y alineación con la estrategia organizacional. Este enfoque no solo mejora el rendimiento individual, sino que fortalece el compromiso, incrementa la retención y transforma la cultura organizacional en una cultura de desarrollo continuo.

1. Diagnóstico: convertir datos en entendimiento contextual

El punto de partida para cualquier plan de acción efectivo es una comprensión clara y contextualizada del desempeño. No basta con asignar calificaciones o porcentajes; es indispensable que el evaluador (líder directo, HRBP o consultor interno) traduzca los resultados en narrativas comprensibles: qué se hizo bien, dónde hubo dificultades y cuáles son las causas profundas. Este análisis debe considerar tanto variables cuantitativas (KPI, OKR, metas cumplidas) como cualitativas (actitudes, comportamientos, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, visión estratégica, etc.).

Un diagnóstico individualizado también exige identificar patrones de desempeño: ¿el bajo rendimiento es coyuntural o recurrente? ¿La persona ha tenido cambios de rol o liderazgo? ¿Existen factores personales, estructurales o relacionales que inciden en su rendimiento? Este nivel de profundidad evita planes genéricos y promueve la precisión en el desarrollo.

2. Conversación estratégica: el encuentro evaluador–evaluado

Antes de diseñar un plan de acción, debe realizarse una conversación estratégica entre el evaluador y el colaborador. Este encuentro debe cumplir con las siguientes condiciones:

Espacio sin interrupciones, privado, con tiempo suficiente.

Documentación previa compartida con el evaluado.

Disposición genuina a escuchar, explicar y acordar.

La conversación no es un trámite ni una lectura de resultados: es una negociación entre visión institucional y aspiraciones personales. Aquí se detectan oportunidades, se identifican deseos de crecimiento, se aclaran malentendidos y se consensúan prioridades. Este proceso convierte la evaluación en una experiencia de alto impacto y reconocimiento emocional.

3. Diseño del plan: tres niveles de intervención

Un plan de acción individualizado debe componerse de al menos tres dimensiones, cada una alineada al propósito del colaborador y de la organización:

Desempeño técnico: metas específicas sobre eficiencia, cumplimiento, calidad, volumen o impacto en su rol actual. Por ejemplo: mejorar en un 15% la eficiencia operativa, reducir errores en la entrega de reportes, lograr una certificación técnica, etc.

Desarrollo competencial: habilidades transversales como liderazgo, comunicación, pensamiento crítico, inteligencia emocional o toma de decisiones. Aquí se incluyen acciones como mentorías, cursos, coaching, lectura guiada, proyectos especiales.

Trayectoria profesional: vinculación del desempeño actual con los planes de carrera. Esto da sentido de futuro y dirección. Acciones como rotaciones, aumento progresivo de responsabilidades, exposición a clientes clave, participación en comités o desafíos interáreas aportan una visión integral.

Cada acción debe tener objetivos claros, indicadores asociados, recursos definidos y plazos razonables. Evitar vaguedades como “mejorar la actitud” o “ser más proactivo” es crucial: todo debe ser observable, específico y alcanzable.

4. Seguimiento y acompañamiento: gestión del plan en tiempo real

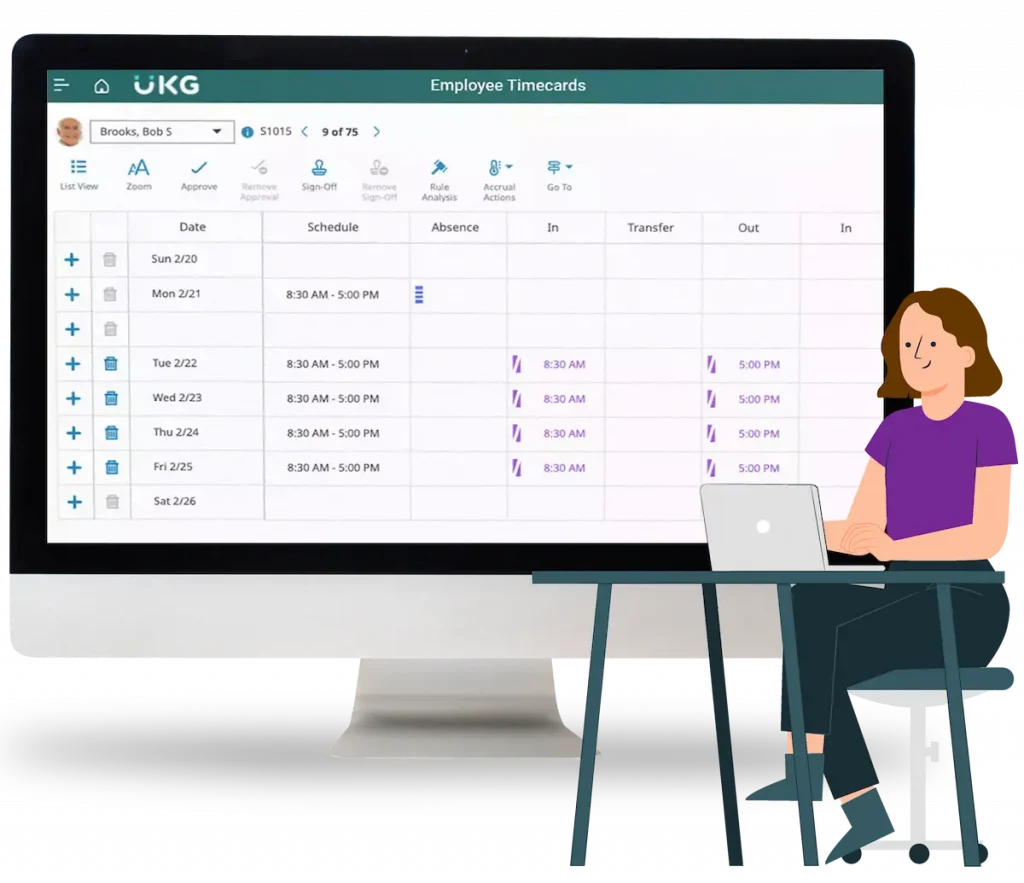

La efectividad de un plan de acción no radica en su diseño, sino en su ejecución acompañada. En 2024, el seguimiento no puede limitarse a revisiones anuales: debe estar integrado en el flujo de trabajo mediante herramientas digitales, tableros de gestión del talento y sesiones regulares de feedback.

El seguimiento puede estructurarse con:

Reuniones quincenales o mensuales de avance.

Tableros compartidos con indicadores de progreso.

Autoevaluaciones periódicas para monitorear compromiso.

Registro de logros intermedios.

Los líderes deben actuar como coaches, no como supervisores punitivos. Un seguimiento empático, que reconozca esfuerzos y ofrezca ajustes, genera mayor adhesión al plan.

5. Integración del plan en el ecosistema organizacional

Un plan de acción individualizado no debe ser un archivo aislado, sino parte integral del ecosistema de gestión del talento. Debe vincularse con:

Programas de formación y desarrollo disponibles.

Sistema de compensación variable o incentivos.

Proyectos estratégicos donde se pueda aplicar lo aprendido.

Programas de movilidad interna o sucesión.

Además, la organización debe garantizar que los recursos para cumplir el plan estén disponibles: tiempo, presupuesto, acceso a expertos o plataformas de aprendizaje. Si se diseñan planes imposibles de ejecutar, se daña la credibilidad del sistema.

6. Herramientas tecnológicas de apoyo

En 2024, la mayoría de las plataformas de gestión del talento ofrecen módulos específicos para construir y dar seguimiento a planes de acción. Estas herramientas permiten:

Asignar responsables, fechas y metas.

Generar alertas sobre tareas pendientes.

Compartir documentos o evidencias de avance.

Visualizar el progreso individual y compararlo con objetivos globales.

Este tipo de soluciones refuerzan el profesionalismo del proceso y evitan que el plan se diluya con el tiempo.

7. Evaluación del impacto del plan

Pasados tres, seis o doce meses, es importante realizar una revisión del impacto del plan. ¿Hubo mejoras visibles? ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Se requiere rediseñar el plan o escalarlo a nuevas oportunidades? Esta revisión puede integrarse al siguiente ciclo de evaluación, cerrando así el bucle de mejora continua.

Conclusión

Desarrollar planes de acción individualizados tras una evaluación ya no es una buena práctica: es una exigencia estratégica para organizaciones que apuestan por el talento. Un plan bien diseñado transforma la evaluación en una experiencia transformadora, alineada al propósito individual y colectivo. Las empresas que dominan este proceso no solo obtienen mejor desempeño: construyen una cultura de aprendizaje, confianza y liderazgo auténtico. En el marco del sistema de evaluación de desempeño 2024, este componente representa la diferencia entre informar y transformar.

¿Qué indicadores no tradicionales están revolucionando el concepto de desempeño?

El concepto de desempeño en las organizaciones modernas ya no se limita a la eficiencia operativa, cumplimiento de metas o resultados financieros. En 2024, las organizaciones más competitivas están adoptando un enfoque más amplio y estratégico, incorporando indicadores no tradicionales que permiten una evaluación más completa, humana y alineada a la realidad cambiante del trabajo. Estos nuevos indicadores surgen como respuesta a la necesidad de medir dimensiones del rendimiento que antes se consideraban invisibles, intangibles o difíciles de cuantificar, pero que hoy tienen un impacto directo en la sostenibilidad del talento y en los resultados de negocio.

1. Nivel de colaboración transversal

Uno de los indicadores más valorados en las organizaciones ágiles es la capacidad de un colaborador para colaborar efectivamente más allá de su área. Ya no basta con ser excelente en la ejecución de tareas individuales o departamentales; ahora se mide cuán proactivamente una persona contribuye a los objetivos compartidos, facilita el flujo de información, promueve el trabajo interfuncional y elimina silos organizacionales. Este indicador puede medirse mediante evaluaciones 360°, revisiones de proyecto o incluso análisis de patrones de comunicación interna.

2. Adaptabilidad al cambio

En un entorno caracterizado por la incertidumbre, la capacidad de adaptación se convierte en un determinante clave del desempeño. Las empresas han empezado a medir esta competencia observando cómo responde un colaborador ante nuevas tecnologías, cambios de proceso, redefinición de metas o modificación de estructuras. Herramientas de evaluación conductual, entrevistas estructuradas o análisis de desempeño durante periodos de transición permiten asignar puntuaciones objetivas a este indicador.

3. Inteligencia emocional aplicada al entorno laboral

Aunque la inteligencia emocional ha sido reconocida desde hace tiempo como importante, en 2024 se ha transformado en un indicador activo de desempeño. Se mide la capacidad de un colaborador para gestionar sus emociones, comprender las de otros, resolver conflictos, generar ambientes de confianza y sostener conversaciones difíciles. En áreas de liderazgo, este indicador se vuelve aún más crítico. Algunas organizaciones lo miden con herramientas psicométricas, observación estructurada o retroalimentación de equipos.

4. Generación de valor no cuantificable

La contribución de un colaborador ya no se mide solo por los números que genera, sino por su capacidad para crear valor intangible: ideas innovadoras, mejoras en procesos, mentoring informal, fortalecimiento de la cultura, o identificación de oportunidades. Este tipo de valor puede ser documentado mediante bitácoras de innovación, tableros colaborativos, menciones espontáneas en canales internos o reconocimientos entre pares. Es un indicador que demanda una mirada más cualitativa pero profundamente estratégica.

5. Reputación interna o influencia cultural

Este indicador evalúa el grado en que un colaborador es respetado, escuchado y tomado como referente por sus colegas. A diferencia del liderazgo formal, la influencia cultural se manifiesta en la forma en que las personas moldean comportamientos colectivos, defienden valores institucionales y promueven la identidad organizacional. Algunas empresas aplican encuestas internas donde se pregunta, por ejemplo: “¿A quién acudirías si necesitas resolver un problema complejo?”, y trazan mapas de reputación transversal.

6. Curiosidad y aprendizaje continuo

El aprendizaje constante ha dejado de ser una opción para convertirse en una ventaja competitiva individual. Las organizaciones miden hoy cuánto invierte cada persona en formarse, cuántos cursos ha completado, qué certificaciones ha obtenido, qué libros recomienda, y si ha liderado comunidades de aprendizaje internas. Las plataformas de e-learning integradas al sistema de desempeño permiten registrar este tipo de datos y vincularlos con la trayectoria profesional.

7. Satisfacción y bienestar del equipo liderado

Para los roles de liderazgo, se incorpora un indicador fundamental: ¿qué tan satisfechos están los miembros del equipo? ¿Cuál es su percepción del clima, el apoyo recibido y el estilo de gestión? Este tipo de medición se obtiene mediante encuestas confidenciales, entrevistas cualitativas o análisis del turnover voluntario. Un líder puede cumplir metas técnicas, pero si deteriora el bienestar del equipo, no está entregando un desempeño sostenible.

8. Compromiso con la diversidad e inclusión

Las empresas más avanzadas en gestión de talento han comenzado a evaluar el grado de compromiso real que demuestra una persona en promover la inclusión, respetar la diversidad y participar en iniciativas que fortalezcan una cultura equitativa. Se observan comportamientos, participación en comités, propuestas en espacios de diálogo y resultados concretos. No se trata de políticas escritas, sino de prácticas vividas y promovidas desde cada rol.

9. Capacidad de storytelling profesional

Aunque puede parecer inesperado, la habilidad para comunicar logros, proyectos y visiones de manera estructurada y persuasiva ha emergido como un diferenciador clave en perfiles estratégicos. Este indicador se vincula con presentaciones efectivas, claridad narrativa en informes, habilidad para inspirar equipos o comunicar resultados a la alta dirección. El storytelling aplicado a la empresa se evalúa en presentaciones, evaluaciones de desempeño público, y revisiones de informes ejecutivos.

10. Capacidad de construir redes internas de valor

Se mide cuánto un colaborador invierte en construir y fortalecer relaciones de valor dentro de la organización. Este indicador reconoce que el éxito no depende solo del esfuerzo individual, sino de la habilidad para activar redes de colaboración. Se pueden analizar conexiones en plataformas internas, participación en comunidades, mentorías, o proyectos interárea. Es un indicador que destaca la importancia del capital social interno como fuente de ventaja competitiva.

Conclusión

Los indicadores no tradicionales están revolucionando el sistema de evaluación de desempeño en 2024 porque permiten medir lo que realmente importa en entornos dinámicos, humanos y centrados en el valor colectivo. Incorporarlos no es una moda, sino una necesidad estratégica para identificar a los verdaderos impulsores del cambio, del compromiso y del crecimiento organizacional. Las empresas que se atreven a medir lo intangible están mejor preparadas para anticipar escenarios, desarrollar líderes auténticos y construir una cultura sostenible. Evaluar es mucho más que contar resultados: es comprender el impacto integral de cada persona en la misión empresarial.

¿Qué tan preparado debe estar el CEO en el sistema de evaluación?

En la arquitectura de un sistema de evaluación de desempeño moderno, el rol del CEO es determinante. No se trata de una participación decorativa ni simbólica: el grado de involucramiento del CEO refleja, refuerza y proyecta el valor estratégico que la organización otorga al talento humano. En 2024, los sistemas de evaluación más efectivos son aquellos en los que el CEO no solo aprueba el marco conceptual, sino que lidera con el ejemplo, valida el proceso con coherencia y se convierte en el primer embajador de la cultura de desempeño.

1. El CEO como referente del sistema

En toda organización, el CEO encarna la cultura. Si el sistema de evaluación es percibido como un protocolo impuesto desde recursos humanos, su impacto será limitado. Pero si el CEO se posiciona como un actor activo, transparente y comprometido con el desarrollo del talento, el mensaje que recibe toda la empresa es contundente: aquí el desempeño importa, y su medición es un acto de liderazgo.

Esto implica que el CEO debe conocer el sistema a profundidad: sus principios, su metodología, sus objetivos, los indicadores clave que se utilizan y los mecanismos de retroalimentación. No puede ser ajeno ni al diseño ni al seguimiento. Su liderazgo debe irradiar coherencia entre el discurso y la práctica.

2. Involucramiento estratégico en la construcción del sistema

Un CEO preparado no delega el diseño del sistema de evaluación como si fuera un tema exclusivamente técnico. Participa activamente en la validación de los modelos de competencia, en la definición de indicadores alineados a la estrategia corporativa, y en la evaluación del impacto que estos tendrán en el comportamiento organizacional.

Además, aporta visión desde el negocio: ayuda a definir qué es realmente valorado en la cultura de la organización, qué resultados deben priorizarse, qué comportamientos son críticos para la sostenibilidad, y cómo debe premiarse el desempeño extraordinario. En muchas organizaciones, el CEO participa directamente en comités de talento para revisar el diseño y la implementación de las evaluaciones.

3. Coherencia entre la cultura que se predica y el sistema que se aplica

La preparación del CEO también debe medirse en su capacidad para garantizar que el sistema de evaluación sea coherente con los valores institucionales. Si se promueve una cultura de innovación, pero se penaliza el error en los procesos de evaluación, se destruye la credibilidad del sistema. Si se busca una cultura de colaboración, pero solo se mide el rendimiento individual, el mensaje queda desalineado.

El CEO debe asegurarse de que el sistema de evaluación refuerce —y no contradiga— la identidad cultural de la organización. Para ello, necesita una visión clara de la cultura actual y de la cultura objetivo, y trabajar junto a líderes de talento humano y transformación organizacional en esa convergencia.

4. Evaluabilidad del propio CEO

En las organizaciones más maduras, el CEO también es evaluado dentro del sistema. Ya no basta con liderar la evaluación de otros: debe ser sujeto del mismo proceso. Aunque el consejo directivo suele ser quien realiza esta evaluación, el CEO puede someterse voluntariamente a procesos de retroalimentación 360°, encuestas de clima, entrevistas cualitativas con líderes clave o análisis de reputación interna.

Este ejercicio de apertura no solo refuerza la cultura de accountability, sino que da ejemplo de vulnerabilidad estratégica y liderazgo consciente. Un CEO que se deja evaluar promueve confianza, horizontalidad y respeto por el proceso.

5. Comunicación institucional del sistema

Una parte crítica de la preparación del CEO está en su rol como comunicador. El lanzamiento de un sistema de evaluación, su rediseño o su renovación requieren de mensajes potentes, inspiradores y claros que solo el CEO puede ofrecer. Estos mensajes deben responder a preguntas esenciales para los equipos:

¿Por qué es importante evaluar el desempeño?

¿Qué busca la organización al implementar este sistema?

¿Qué ganan los colaboradores y los líderes al participar activamente?

¿Qué rol jugará la dirección ejecutiva en este proceso?

El tono, la frecuencia y la consistencia de estos mensajes moldean la percepción del sistema dentro de la organización.

6. Patrocinio de los líderes intermedios

El CEO no puede implementar el sistema de evaluación solo, pero sí debe liderar el patrocinio del mismo a través de los niveles intermedios. Su preparación incluye alinear al comité ejecutivo, formar a los líderes de segundo nivel y garantizar que los gerentes comprendan la lógica estratégica del sistema.

Un CEO preparado se preocupa por el cascada comunicacional y por la calidad del feedback que se entregará. Sabe que el éxito del sistema no está en las plataformas tecnológicas ni en los manuales de evaluación, sino en las conversaciones que se generan y en la acción posterior.

7. Medición del impacto organizacional del sistema

Por último, el CEO debe estar preparado para medir, evaluar y ajustar el sistema. Esto implica monitorear no solo los resultados individuales, sino los efectos organizacionales: ¿ha mejorado la productividad general? ¿ha aumentado la retención del talento clave? ¿ha evolucionado la cultura de liderazgo? ¿se han cerrado brechas estratégicas en habilidades críticas?

El CEO debe integrar los resultados del sistema de evaluación en la toma de decisiones estratégicas de la organización: promociones, inversiones en formación, sucesión, diseño organizacional o nuevos modelos de trabajo. Un sistema que no impacta en las decisiones no es un sistema útil.

Conclusión

El CEO no puede ser un espectador del sistema de evaluación: debe ser su mayor defensor, su primer usuario y su evaluado más visible. En 2024, la profesionalización del talento comienza por la cúspide. Un CEO verdaderamente preparado no solo conoce el sistema; lo vive, lo promueve y lo convierte en una palanca estratégica de transformación organizacional. Desde esa posición, el sistema deja de ser una herramienta de control para convertirse en un motor de sentido, crecimiento y liderazgo.

¿Qué tan efectivo es el feedback entre pares?

El feedback entre pares se ha convertido en uno de los componentes más disruptivos y valiosos dentro de los sistemas de evaluación de desempeño contemporáneos. En 2024, muchas organizaciones de alto rendimiento han incorporado este tipo de retroalimentación no como un complemento, sino como un pilar fundamental para entender el rendimiento real, la colaboración efectiva y el impacto cotidiano de cada profesional en su entorno de trabajo.

El feedback entre pares es particularmente relevante en estructuras horizontales, modelos ágiles, equipos multidisciplinarios y culturas que promueven la corresponsabilidad. Su efectividad, sin embargo, depende directamente de cómo está diseñado, implementado y sostenido dentro del sistema de evaluación.

1. Visibilidad del desempeño real

Uno de los grandes aportes del feedback entre pares es que ofrece visibilidad sobre comportamientos y competencias que el líder directo muchas veces no alcanza a observar. El colaborador no actúa únicamente bajo la supervisión de su jefe, sino que opera dentro de un ecosistema de relaciones con colegas, proveedores internos, clientes y otros stakeholders. En ese contexto, son los pares quienes pueden valorar con mayor precisión la colaboración, el compromiso, la empatía, la responsabilidad compartida y la actitud en el trabajo diario.

Al incluir esta dimensión en el sistema de evaluación, las organizaciones obtienen una mirada más completa y honesta del rendimiento de cada individuo. Esto permite detectar líderes informales, identificar comportamientos tóxicos, reconocer contribuciones silenciosas y validar el alineamiento cultural de las personas.

2. Desarrollo de una cultura de accountability horizontal

Cuando el feedback entre pares se convierte en práctica sistemática, la cultura organizacional comienza a madurar hacia una lógica de corresponsabilidad. Ya no se trata de que “el jefe es quien evalúa y yo simplemente cumplo”, sino de entender que todos somos responsables de crear un entorno saludable, eficiente y colaborativo.

Esta lógica horizontal exige y a la vez desarrolla una serie de competencias críticas para el siglo XXI: capacidad de observación, empatía, comunicación asertiva, humildad para recibir críticas y generosidad para reconocer al otro. Una empresa que promueve este tipo de interacciones está invirtiendo en su tejido social interno, uno de los activos más subestimados pero más determinantes del rendimiento colectivo.

3. Efectividad basada en diseño estructural y psicológico

El feedback entre pares no es efectivo por sí mismo; su impacto depende en gran medida del diseño del proceso. Entre los factores clave que determinan su utilidad están:

Claridad del propósito: los colaboradores deben comprender por qué se les pide dar y recibir feedback, qué se espera que evalúen y cómo se utilizará esa información.

Confidencialidad y confianza: si el sistema no garantiza que el feedback será usado con responsabilidad, puede generar temor, falsedad o manipulación.

Criterios definidos: los indicadores sobre los cuales se retroalimenta deben estar previamente establecidos y alineados con las competencias clave de la organización.

Formación en dar y recibir feedback: no todos saben cómo expresar observaciones constructivas. La capacitación en comunicación efectiva es indispensable.

Canal y momento adecuados: el canal de entrega (oral, escrito, digital) y el momento del proceso deben estar bien definidos para evitar ruido o sobrecarga.

Cuando estos aspectos están bien gestionados, el feedback entre pares se convierte en una herramienta poderosa de desarrollo individual y colectivo.

4. Riesgos y cómo mitigarlos

Pese a sus múltiples beneficios, este tipo de retroalimentación también puede presentar riesgos si no se gestiona con responsabilidad. Entre ellos:

Subjetividad excesiva: puede haber sesgos personales, favoritismos o juicios sin fundamento, especialmente si no hay criterios claros.

Conflictos relacionales: si no se desarrolla una cultura de feedback saludable, las opiniones pueden generar resentimientos, distanciamiento o retaliaciones.

Simulación de la retroalimentación: algunos colaboradores pueden evitar dar feedback crítico por temor a herir o por conveniencia política.

Desgaste del proceso: si se solicita feedback entre pares con demasiada frecuencia o sin un propósito claro, el proceso puede volverse mecánico e ineficaz.

La manera de mitigar estos riesgos es diseñar un sistema que combine tecnología, entrenamiento y soporte emocional. Además, es esencial reforzar continuamente los valores de apertura, respeto y mejora continua.

5. Aplicaciones estratégicas del feedback entre pares

En organizaciones que han adoptado esquemas ágiles o trabajo por proyectos, este tipo de feedback permite identificar patrones de liderazgo situacional, comportamientos de alto impacto, fortalezas poco visibles y oportunidades de desarrollo contextualizadas.

También es muy útil en procesos de promoción interna, movilidad lateral o asignación de roles estratégicos. En lugar de basarse únicamente en la percepción de un líder, las decisiones se sustentan en un mapa más amplio de opiniones que reflejan la experiencia directa de trabajar con la persona evaluada.

Además, en culturas de alta innovación, el feedback entre pares ayuda a mantener un entorno dinámico, con aprendizaje continuo y adaptabilidad, permitiendo corregir rápidamente errores y amplificar aciertos.

6. Integración con plataformas tecnológicas

Las plataformas más avanzadas de gestión del desempeño ya permiten habilitar módulos de retroalimentación entre pares, integrando esta información al expediente de cada colaborador, de forma segmentada y accesible para decisiones de desarrollo, formación o sucesión. Algunas incluso ofrecen analítica predictiva sobre patrones de reputación, colaboración e influencia interna.

Estas soluciones digitales permiten capturar el feedback en momentos clave (final de proyectos, entregas críticas, cambios de rol), generar alertas de reconocimiento o riesgo, y construir reportes personalizados que enriquecen el ciclo de evaluación formal.

Conclusión

El feedback entre pares no es una moda ni un mecanismo alternativo. Es un componente indispensable de los sistemas de evaluación de desempeño en 2024, porque reconoce que el desempeño no ocurre en la soledad de una ficha técnica, sino en la complejidad de las relaciones laborales diarias. Su efectividad radica en cómo se estructura, cómo se vive y cómo se utiliza. Las organizaciones que lo implementan con inteligencia, sensibilidad y rigor están construyendo no solo evaluaciones más justas, sino culturas de mayor madurez, colaboración y excelencia colectiva.

¿Qué errores conceptuales arrastran las organizaciones del sistema anterior?

La transformación de los sistemas de evaluación de desempeño en 2024 no ha surgido por una necesidad estética o tecnológica, sino por la urgencia de superar errores estructurales y conceptuales que durante décadas debilitaron la efectividad de estos procesos. Muchos de los modelos heredados desde el siglo pasado siguen presentes en la cultura organizacional de empresas que no han actualizado sus prácticas. Comprender estos errores conceptuales es esencial para no repetirlos y para construir una gestión del rendimiento realmente útil, estratégica y humana.

1. Asumir que evaluar es calificar

Uno de los errores más arraigados ha sido equiparar el acto de evaluar con la acción de asignar una calificación. Bajo esta lógica, el desempeño se resume en una escala del 1 al 5, un color en un tablero o una palabra genérica como “cumple” o “supera”. Esta visión empobrece profundamente el sentido del proceso: reduce la complejidad del desempeño humano a un número, elimina el contexto y desvincula la evaluación de su verdadero propósito, que es generar desarrollo.

Las organizaciones que operan desde este error conceptual tienden a convertir la evaluación en una instancia temida, punitiva y sin valor práctico. El foco se vuelve la cifra, no la conversación. El resultado, no el proceso. La consecuencia es que el colaborador no se ve a sí mismo en la evaluación, ni se siente impulsado a mejorar.

2. Enfocar la evaluación exclusivamente en el pasado

Otro error común es que muchas evaluaciones siguen centradas únicamente en lo que ya ocurrió, olvidando que el valor del proceso radica en proyectar el futuro. Este enfoque retrospectivo convierte la evaluación en un ejercicio de auditoría en lugar de una oportunidad de crecimiento.

Los líderes formulan preguntas como “¿Qué hiciste mal?” o “¿Por qué no cumpliste esta meta?”, en lugar de “¿Qué necesitas para avanzar?” o “¿Cómo podemos ayudarte a desarrollarte?”. El aprendizaje y el cambio surgen cuando la conversación se orienta al futuro, al potencial, al rediseño de estrategias. Anclar el proceso únicamente en lo que fue, bloquea la evolución.

3. Mantener una lógica vertical y jerárquica

Durante años, el sistema de evaluación ha sido visto como una herramienta de control descendente. Solo el jefe evalúa, solo él tiene la voz autorizada y solo su mirada cuenta. Este paradigma está desfasado frente a la realidad organizacional actual, donde los resultados emergen de redes colaborativas, inteligencia colectiva y liderazgo distribuido.

Cuando la evaluación se mantiene rígidamente vertical, se pierde información clave: la perspectiva de los pares, el autoanálisis del colaborador, la experiencia del cliente interno. Además, este enfoque impide que la evaluación sea un acto de responsabilidad compartida. Las organizaciones que siguen atrapadas en este esquema generan desmotivación, desconfianza y desvinculación.

4. Desvincular el desempeño del desarrollo

Uno de los errores más costosos ha sido concebir la evaluación como un acto aislado del proceso de desarrollo profesional. En muchos casos, el ciclo de evaluación termina en un archivo PDF o en un sistema sin continuidad. No se genera un plan de acción, no se activa una formación posterior, ni se vinculan los hallazgos con la gestión del talento.

Esto transforma la evaluación en un ritual sin impacto. El colaborador no percibe ningún beneficio, el líder no modifica su estrategia, y la organización pierde la oportunidad de capitalizar la información recogida. Sin un puente entre evaluación y desarrollo, el proceso se convierte en una carga administrativa sin retorno tangible.

5. Aplicar indicadores desconectados del negocio o la cultura

Otro error conceptual clave ha sido utilizar indicadores estandarizados o genéricos que no reflejan la estrategia de la organización, ni su cultura interna. Muchas empresas han operado con modelos copiados de otras industrias, sin validar si esos indicadores realmente miden lo que se desea fortalecer.

Por ejemplo, evaluar “orientación a resultados” en un contexto donde la prioridad es la calidad relacional, o medir “puntualidad” en entornos de trabajo por objetivos donde el control horario no aplica. Este tipo de desalineación no solo genera confusión, sino que invalida los resultados. El sistema pierde credibilidad cuando no mide lo que importa.

6. Fijar metas sin contexto o adaptabilidad

Los sistemas tradicionales se han basado en la asignación de metas anuales rígidas, que no consideran los cambios del entorno, la evolución de los proyectos ni la incertidumbre del negocio. Esto ha llevado a colaboradores que cumplen objetivos irrelevantes, o que no logran resultados por causas fuera de su control, pero igualmente reciben evaluaciones negativas.

En un mundo ágil, donde las prioridades cambian trimestre a trimestre, el sistema de evaluación necesita ser flexible. Las metas deben ser revisadas, renegociadas y alineadas al contexto real. Mantener esquemas fijos en entornos dinámicos es uno de los errores más dañinos para la moral y la eficacia.

7. Hacer del proceso una carga operativa sin sentido

En muchas organizaciones, el proceso de evaluación se ha convertido en una actividad pesada, burocrática, de baja utilidad y alta resistencia. Formularios largos, plataformas ineficientes, lenguaje técnico y falta de preparación en los evaluadores generan rechazo y agotamiento.

Este error conceptual tiene consecuencias directas: líderes que completan evaluaciones sin convicción, colaboradores que las ignoran, y una organización que gasta recursos sin obtener aprendizaje. Un proceso de evaluación mal diseñado es una fuente de desgaste, no de crecimiento.

8. Ignorar la dimensión emocional del proceso

Evaluar no es una operación fría: implica juicio, percepción de justicia, reconocimiento o crítica. Las organizaciones que ignoran la dimensión emocional del proceso cometen un grave error: no preparan a los líderes para entregar feedback constructivo, no acompañan a los colaboradores en la recepción de observaciones, y no generan espacios de contención.

Esto puede derivar en conflictos, frustración, desmotivación o incluso rotación no deseada. Hoy se sabe que la calidad de la conversación de feedback es más importante que el resultado de la evaluación. No basta con decir lo correcto: hay que saber cómo decirlo.

Conclusión

Los errores conceptuales que arrastran muchos sistemas de evaluación del pasado no son técnicos, son filosóficos. Nacen de una visión obsoleta sobre el trabajo, el talento y el liderazgo. En 2024, las organizaciones deben dejar atrás estos enfoques si quieren construir culturas de alto desempeño. Evaluar no es castigar ni clasificar: es acompañar, reconocer, proyectar y movilizar. Solo cuando se comprende esta verdad, el sistema de evaluación deja de ser un trámite para convertirse en una palanca estratégica.

¿Cómo se debe presentar un plan de mejora tras la evaluación?

El plan de mejora posterior a una evaluación de desempeño no es un documento más dentro del ciclo de gestión del talento: es la hoja de ruta que define cómo una persona puede transformar su rendimiento, capitalizar sus aprendizajes y avanzar hacia sus metas profesionales. En 2024, en un entorno caracterizado por el cambio constante y la alta exigencia del mercado, presentar un plan de mejora con eficacia no es opcional, sino un acto estratégico que define la credibilidad del proceso evaluativo y la madurez de la cultura organizacional.

Para que un plan de mejora sea realmente útil, debe ser presentado de forma clara, contextualizada, colaborativa y orientada al desarrollo. Un plan mal planteado puede ser percibido como castigo, como fórmula vacía o como imposición unilateral. Por eso, es fundamental cuidar tanto el contenido como la forma en que se comunica.

1. Preparación previa a la presentación del plan

Antes de presentar el plan de mejora, es indispensable que el evaluador haya preparado una síntesis del diagnóstico de desempeño. Esta síntesis no debe ser un listado de fallas, sino un análisis balanceado que identifique:

Fortalezas actuales

Áreas específicas de oportunidad

Causas observadas del bajo o mediano desempeño

Impacto observado en los resultados, procesos o equipos

Además, debe haberse sostenido previamente una conversación de evaluación con el colaborador, donde ambas partes hayan discutido los hallazgos. El plan de mejora no puede presentarse sin esta etapa previa, ya que sería interpretado como una imposición sin contexto ni participación.

2. Momento y espacio adecuado

La presentación del plan de mejora requiere un entorno adecuado. No debe hacerse en una reunión rutinaria, ni en un espacio compartido con otros temas. Es importante generar un entorno reservado, tranquilo y profesional, donde el colaborador se sienta valorado, escuchado y considerado.

Idealmente, esta presentación debe contar con una duración mínima de 60 minutos, evitando distracciones o interrupciones. El liderazgo emocional del evaluador es fundamental: debe mostrarse empático, claro, orientado a soluciones y abierto al diálogo. No se trata de “comunicar una orden”, sino de invitar a un proceso de transformación.

3. Estructura del plan: claridad, foco y acción

El contenido del plan de mejora debe tener una estructura clara. No se trata de llenar una tabla genérica, sino de construir un mapa realista y accionable. Los elementos esenciales son:

Objetivo de mejora específico: qué se busca lograr con el plan. Debe estar redactado en términos positivos, no como “dejar de fallar”, sino como “fortalecer la capacidad de...”.

Conductas o resultados a mejorar: describir con precisión los aspectos observables que deben cambiar. Evitar términos vagos como “actitud” o “motivación”, y enfocarse en comportamientos concretos.

Acciones definidas: qué se va a hacer, con qué frecuencia, en qué contexto. Esto puede incluir mentorías, capacitación, lectura técnica, cambios de metodología, participación en proyectos, entre otros.

Responsables del acompañamiento: no basta con entregar el plan. Se debe asignar quién apoyará su implementación (líder directo, coach interno, par referente, etc.).

Plazos y puntos de control: establecer fechas para revisar avances. Estas revisiones deben ser periódicas y orientadas a ajustar lo que sea necesario.

Indicadores de mejora: cómo sabremos si el plan fue exitoso. Pueden ser indicadores cualitativos o cuantitativos, pero deben ser medibles y verificables.

4. Lenguaje constructivo y tono colaborativo

El modo en que se comunica el plan es tan importante como su contenido. Es fundamental evitar un tono correctivo, punitivo o paternalista. En lugar de decir “necesitas mejorar porque fallaste”, se debe expresar con claridad que “hemos identificado una oportunidad para fortalecer tu desempeño en este aspecto específico, y queremos acompañarte en este proceso”.

El lenguaje debe enfocarse en el futuro, en el potencial, y en la confianza de que el colaborador puede mejorar. También debe ser un espacio para el diálogo: se debe invitar al evaluado a reaccionar al plan, a proponer ajustes, a expresar dudas o inquietudes. Si el plan no se construye con el compromiso de ambas partes, será solo un documento sin alma.

5. Personalización y alineación estratégica

Uno de los errores frecuentes en los planes de mejora es aplicar plantillas genéricas. En 2024, la personalización es clave. El plan debe considerar el rol, el estilo de aprendizaje del colaborador, su historial, su contexto actual y su potencial futuro. También debe estar alineado con la estrategia del área y los objetivos de negocio.

Esto implica que el plan de mejora no solo busca “subir la nota” del evaluado, sino que también responde a las necesidades reales del equipo y de la organización. Por ejemplo, si una unidad requiere más pensamiento estratégico, y el evaluado tiene brechas en esa área, el plan debe enfocarse allí, en lugar de atender aspectos menores sin impacto real.

6. Seguimiento y compromiso mutuo

Una vez presentado y acordado el plan, debe quedar registrado el compromiso de ambas partes. El colaborador se compromete a implementar las acciones, y el líder a acompañarlo en el proceso. Se recomienda documentar el plan en una plataforma interna y establecer fechas de revisión formales.

Durante el seguimiento, es importante evaluar avances, ajustar lo que no funcione, reconocer los progresos y mantener el foco. Un plan de mejora no es estático: debe evolucionar según el ritmo del colaborador y los resultados que se vayan obteniendo.

7. Manejo de la emocionalidad del proceso

No se debe subestimar la carga emocional que conlleva recibir un plan de mejora. El evaluador debe prepararse para manejar reacciones diversas: desde la frustración, hasta la incredulidad o la desmotivación. Es clave ofrecer contención, dar espacio para expresar emociones, y sobre todo, mostrar confianza genuina en la capacidad de la persona para mejorar.

Un líder que sabe comunicar con humanidad transforma el plan de mejora en una oportunidad, no en una sanción. De hecho, muchos colaboradores que han atravesado procesos bien gestionados de mejora terminan fortaleciéndose profesionalmente y agradeciendo la experiencia.

Conclusión

Presentar un plan de mejora tras una evaluación no es una tarea técnica, sino una intervención estratégica de desarrollo humano. Su éxito depende del nivel de preparación del líder, de la claridad del diagnóstico, del diseño personalizado del plan y de la calidad de la conversación. En 2024, las organizaciones que mejor gestionan este proceso no solo elevan el desempeño: construyen vínculos más sólidos, credibilidad interna y una cultura de aprendizaje continuo.

¿Qué papel juega el storytelling en las evaluaciones modernas?

En el contexto de las evaluaciones de desempeño 2024, el storytelling ha dejado de ser una técnica reservada para el marketing o la comunicación institucional. Su incorporación al sistema de gestión del talento responde a una necesidad cada vez más clara: transformar la evaluación en una experiencia comprensible, memorable, contextualizada y emocionalmente significativa. A través del relato, las evaluaciones no solo informan, sino que conectan, enseñan y movilizan.

El storytelling, correctamente aplicado, permite interpretar el desempeño desde una perspectiva narrativa: ¿qué historia está escribiendo esta persona dentro de la organización?, ¿cómo ha evolucionado?, ¿qué hitos ha superado?, ¿qué aprendizajes ha acumulado?, ¿qué retos enfrenta y qué desenlace se espera? Esta perspectiva amplía la mirada sobre el desempeño, incorporando sentido, contexto y evolución.

1. Humanización del proceso evaluativo

Uno de los mayores desafíos de los modelos tradicionales de evaluación ha sido su deshumanización. Tablas numéricas, calificativos impersonales, métricas frías. El storytelling aporta una dimensión que ha estado históricamente ausente: la voz del evaluado, su experiencia vivida, su camino particular dentro de la empresa.

Cuando un líder utiliza narrativas para describir el desempeño de una persona, no solo informa qué ocurrió, sino cómo ocurrió, en qué condiciones, con qué obstáculos y con qué aprendizajes. La evaluación se convierte así en una historia de desarrollo, no en un inventario de fallos o aciertos.

2. Contextualización de logros y dificultades

Un buen relato contextualiza. Permite explicar por qué ciertos objetivos no se alcanzaron o por qué otros se lograron con esfuerzo extraordinario. El storytelling es útil para presentar situaciones complejas sin caer en la simpleza de los números.

Por ejemplo, un resultado de ventas inferior al objetivo podría parecer negativo si se analiza aisladamente. Pero narrar que ese resultado se alcanzó en medio de una reestructuración interna, pérdida de territorios y cambio de líder directo, cambia completamente la lectura. El storytelling da profundidad al dato.

Esto es especialmente relevante en organizaciones con múltiples variables operativas. Evaluar sin historia es como juzgar un libro por su índice. La narrativa ayuda a comprender y valorar el proceso completo.

3. Fortalecimiento de la identidad profesional

Cuando los colaboradores pueden construir y compartir la historia de su propio desempeño, se empoderan. No son objetos evaluados, sino protagonistas de su evolución. El storytelling permite transformar una experiencia de evaluación en un ejercicio de autorreflexión: ¿Qué hice bien?, ¿dónde estuve bloqueado?, ¿qué aprendí?, ¿qué quiero lograr ahora?

Al fomentar esta práctica, las organizaciones promueven una cultura de accountability y crecimiento personal. Los profesionales comienzan a entender su paso por la empresa como una trayectoria en construcción, con etapas, desafíos, momentos clave y aprendizajes acumulados.

4. Mejora de la calidad del feedback

Los líderes que utilizan el storytelling durante la entrega de feedback son capaces de generar conversaciones más ricas, menos defensivas y mucho más orientadas al desarrollo. En lugar de decir “No estás colaborando lo suficiente”, pueden relatar: “Durante el último trimestre notamos que, en tres proyectos clave, tus entregables llegaron sin coordinación con los otros equipos. Esto generó retrabajo y tiempos muertos. Queremos ayudarte a mejorar tu integración con los equipos”.

El relato incluye hechos, contexto, impacto y posibilidad de mejora. Es más difícil que el evaluado lo rechace de forma inmediata. Se siente comprendido, incluso cuando se señala una debilidad. El storytelling bien ejecutado desactiva resistencias y abre puertas para el cambio.

5. Documentación significativa del desempeño

El uso de storytelling también es valioso al momento de documentar el desempeño. En lugar de llenar formularios con frases genéricas como “buen desempeño” o “debe mejorar la comunicación”, se pueden incluir breves narrativas que ejemplifican los comportamientos observados.

Estas historias permiten que otras personas (como comités de talento, áreas de desarrollo o líderes futuros) comprendan mejor quién es ese colaborador, qué lo caracteriza y cómo ha evolucionado. La información se vuelve más útil, más recordable y más accionable.

6. Aplicación del storytelling en evaluación 360° y entre pares

En procesos donde múltiples personas aportan su visión sobre un colaborador (evaluaciones 360°, feedback entre pares, etc.), el storytelling ayuda a dar contexto a las observaciones. Un comentario tipo “es un buen colega” aporta poco valor. En cambio, una narrativa breve como “durante el cierre del proyecto X, su iniciativa para reorganizar las prioridades del equipo fue clave para cumplir la entrega”, convierte el dato en evidencia.

Esto permite construir perfiles más precisos, evitar interpretaciones ambiguas y profesionalizar el feedback informal. Las plataformas tecnológicas ya integran módulos que permiten capturar este tipo de narrativas y vincularlas a los informes de evaluación.

7. Fomento de la cultura del reconocimiento

El storytelling también cumple una función cultural: permite institucionalizar el reconocimiento. Compartir públicamente historias de logros individuales o colectivos fortalece la autoestima profesional, refuerza comportamientos positivos y construye un imaginario de excelencia dentro de la organización.

Por ejemplo, una empresa puede incluir en su intranet o boletín mensual historias reales de desempeño sobresaliente, contadas desde distintas voces. Este ejercicio multiplica el impacto de la evaluación y transforma los logros individuales en aprendizajes colectivos.

8. Desarrollo del liderazgo narrativo

Por último, promover el storytelling en las evaluaciones implica formar líderes con capacidad narrativa. No todos los líderes están entrenados para contar historias relevantes, coherentes y estratégicas. Se requiere desarrollar habilidades como la escucha activa, la identificación de momentos clave, la síntesis estructurada y el manejo del tono emocional.

Las empresas que invierten en desarrollar líderes con habilidades narrativas logran mejorar la calidad de las conversaciones de evaluación, incrementar la adhesión a los planes de mejora y construir una cultura de feedback poderosa y humana.

Conclusión

El storytelling no es un adorno retórico dentro del sistema de evaluación de desempeño moderno. Es una herramienta fundamental para darle profundidad, humanidad y sentido a un proceso que históricamente ha sido percibido como frío, impersonal o mecánico. Al incorporar relatos significativos, las organizaciones construyen evaluaciones más justas, más completas y más inspiradoras. Porque en el fondo, cada evaluación es una historia en construcción. Y contarla bien, es parte del liderazgo.

¿Qué papel juega la transparencia en el sistema de evaluación?

La transparencia es, en 2024, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de evaluación de desempeño que aspire a generar confianza, compromiso y legitimidad organizacional. Lejos de ser una característica secundaria o decorativa, la transparencia representa la base ética, operativa y estratégica sobre la cual se sostiene la credibilidad del proceso evaluativo. Sin transparencia, incluso los sistemas técnicamente más sofisticados pierden eficacia, reproducen sesgos, y deterioran la cultura de desempeño.

La demanda por transparencia en la evaluación no surge únicamente de los colaboradores, sino también de la alta dirección, de los equipos de gestión del talento y de los órganos de gobierno corporativo. Esto responde a una evolución en las expectativas laborales: hoy, las personas no solo desean ser evaluadas justamente, sino también entender con claridad cómo, por qué y para qué están siendo evaluadas.

1. Transparencia en el propósito del sistema

El primer nivel de transparencia es la definición explícita del propósito del sistema de evaluación. Una organización madura comunica claramente que el objetivo no es controlar ni castigar, sino desarrollar el talento, alinear esfuerzos con la estrategia organizacional y reconocer el aporte individual.

Cuando el propósito es ambiguo, confuso o contradictorio, el sistema pierde legitimidad. Los colaboradores empiezan a percibir que la evaluación es un trámite administrativo, un insumo para justificar despidos, o una herramienta para manipular decisiones internas. Por eso, los líderes deben explicar abiertamente la lógica del sistema desde su diseño, dejando claro que se trata de un proceso constructivo y no punitivo.

2. Transparencia en los criterios de evaluación

Uno de los errores históricos más comunes en las evaluaciones de desempeño es no compartir con claridad los criterios e indicadores sobre los cuales se va a juzgar el trabajo de una persona. Esto genera incertidumbre, desigualdad de expectativas y sensación de arbitrariedad.

En un sistema transparente, los colaboradores conocen desde el inicio del período cuáles son los objetivos, competencias, comportamientos y métricas que se van a considerar. Esta claridad permite alinear esfuerzos, generar conversaciones más productivas con los líderes y reducir la subjetividad. Además, da al colaborador la posibilidad de autogestionar su rendimiento con autonomía.

3. Transparencia en el proceso y metodología

La transparencia también se manifiesta en el diseño metodológico del proceso. Esto implica explicar:

Qué etapas tiene el ciclo de evaluación

Quiénes participarán (evaluador directo, pares, autoevaluación, etc.)

Qué herramientas se usarán (plataformas digitales, entrevistas, formularios)

Cuándo ocurrirá cada fase

Cómo se procesará la información obtenida

Una organización que comunica esto de manera anticipada y comprensible reduce la ansiedad, mejora la participación y promueve una cultura de responsabilidad compartida. En cambio, cuando el proceso es opaco, cambia constantemente o se comunica a último momento, genera desconfianza y resistencia.

4. Transparencia en la entrega de resultados

Uno de los momentos más críticos de todo sistema de evaluación es la entrega del resultado final. Aquí, la transparencia se convierte en un factor determinante para el impacto emocional y motivacional del proceso.

Un sistema maduro asegura que:

El colaborador reciba su resultado completo

Se le explique de forma estructurada cómo se llegó a ese resultado

Se compartan evidencias concretas de logros y oportunidades de mejora

Exista espacio para hacer preguntas, comentarios o aclaraciones

Se abra un canal para apelar o revisar en caso de disconformidad

La falta de transparencia en este punto suele generar rumores, comparaciones injustas, sentimientos de injusticia y pérdida de compromiso.

5. Transparencia en las consecuencias del desempeño

Una evaluación no puede ser un acto desconectado de las decisiones organizacionales. En este sentido, la transparencia también debe abarcar las consecuencias del resultado obtenido: ¿cómo se vincula el desempeño con la formación, las promociones, los ajustes salariales, los reconocimientos o los planes de desarrollo?

Las organizaciones deben definir y comunicar de forma clara qué consecuencias se derivan de un alto desempeño, de un rendimiento medio o de un resultado insatisfactorio. No necesariamente se trata de automatizar recompensas, pero sí de asegurar que exista coherencia entre evaluación y gestión del talento. De lo contrario, el sistema pierde poder de movilización.

6. Transparencia como cultura organizacional

Más allá del sistema, la transparencia en la evaluación debe insertarse dentro de una cultura organizacional que valore la honestidad, la claridad y la comunicación madura. Esto implica que los líderes se formen para dar feedback honesto pero respetuoso, que los colaboradores puedan expresar sus desacuerdos sin temor a represalias, y que las áreas de talento humano actúen como garantes éticos del proceso.

Una cultura de transparencia no se construye con discursos, sino con prácticas visibles: conversaciones reales, decisiones coherentes, escucha activa, consistencia entre lo que se dice y lo que se hace.

7. Transparencia en la evaluación de líderes

En los sistemas más evolucionados, la transparencia incluye también la evaluación de quienes evalúan. El feedback hacia los líderes —sobre la forma en que conducen las evaluaciones, su capacidad para comunicar, su equidad y su disposición a acompañar procesos de mejora— forma parte de una visión moderna y simétrica del sistema.

Esto refuerza la confianza en la estructura y contribuye a un proceso más justo. Si solo los colaboradores son evaluados, el sistema se percibe como vertical e injusto. Pero si la retroalimentación fluye en ambas direcciones, se consolida un modelo maduro de liderazgo.

Conclusión

La transparencia es, en el sistema de evaluación de desempeño, mucho más que un principio deseable: es una condición estructural para su legitimidad y eficacia. Un sistema transparente no es aquel que evita los conflictos, sino el que los gestiona con apertura. No es el que disimula los resultados, sino el que los explica con respeto. No es el que oculta sus reglas, sino el que las comparte para construir autonomía.

En 2024, las organizaciones que han comprendido esto están cosechando mejores niveles de compromiso, aprendizaje y alineación estratégica. Evaluar con transparencia es liderar con responsabilidad.

¿Qué beneficios tangibles reporta una buena gestión del desempeño?

La gestión del desempeño, cuando se implementa con coherencia, estrategia y consistencia, trasciende el ámbito de recursos humanos para convertirse en un motor de resultados concretos en toda la organización. En 2024, las empresas más competitivas del mercado han dejado atrás la idea de que la evaluación de desempeño es un proceso operativo y han comprendido que se trata de una herramienta clave para mejorar la rentabilidad, acelerar la innovación, fidelizar el talento y consolidar la cultura organizacional.

A diferencia de prácticas superficiales o burocráticas, una buena gestión del desempeño no solo se percibe: se mide. Los beneficios son tangibles, cuantificables y sostenibles. A continuación, se presentan los principales impactos que genera este tipo de gestión en las organizaciones actuales.

1. Incremento directo en la productividad individual y colectiva

Cuando el sistema de gestión del desempeño está bien estructurado, cada colaborador sabe con claridad qué se espera de él, cómo será medido, qué competencias debe desarrollar y cómo se alinean sus tareas con los objetivos estratégicos del negocio. Esta claridad reduce la ambigüedad, evita esfuerzos dispersos y eleva el foco en los resultados.

Además, los equipos que reciben retroalimentación continua y oportuna tienden a mejorar sus ciclos de aprendizaje, corregir errores más rápido y ajustar su rumbo de forma ágil. Esto se traduce en mayor eficiencia operativa, cumplimiento de metas y reducción de retrabajos.

2. Reducción de la rotación no deseada

Una buena gestión del desempeño permite identificar de forma temprana a los colaboradores que se sienten desmotivados, desconectados o estancados. A través de las conversaciones de evaluación, los líderes pueden detectar señales de alerta y activar planes de desarrollo, reconocimiento o reubicación estratégica.

Además, cuando el sistema de evaluación es justo, transparente y genera oportunidades reales de mejora, los empleados sienten que la organización se interesa por su crecimiento. Esto fortalece el sentido de pertenencia y disminuye la rotación no deseada, especialmente en talentos clave.

3. Optimización en la toma de decisiones de gestión del talento

Uno de los principales beneficios tangibles de un sistema de desempeño eficaz es que provee información confiable para tomar decisiones sobre promociones, sucesiones, asignaciones estratégicas, formación, compensaciones e incluso desvinculaciones.

En lugar de basarse en percepciones subjetivas o favoritismos, la empresa dispone de datos comparables, estructurados y alineados con la estrategia. Esto mejora la equidad, fortalece la meritocracia y profesionaliza la gestión del talento.

4. Alineación entre los objetivos individuales y los objetivos de negocio

Un sistema maduro de evaluación del desempeño no trabaja en paralelo a la estrategia organizacional, sino que la potencia. Esto se logra mediante el uso de objetivos SMART, OKRs u otros marcos de gestión por resultados que permiten vincular directamente el esfuerzo individual con el cumplimiento de metas corporativas.

Cuando los colaboradores entienden cómo su trabajo impacta en los resultados globales, se activa un ciclo virtuoso de alineación, motivación y mejora continua. Esta conexión entre lo personal y lo organizacional es uno de los mayores beneficios de un sistema bien diseñado.

5. Desarrollo acelerado de competencias clave

La evaluación de desempeño no solo mide, también desarrolla. A través de la identificación de brechas, del diseño de planes de acción y del seguimiento continuo, se acelera el desarrollo de las competencias que la organización necesita para enfrentar sus desafíos futuros.

Esto tiene un efecto directo sobre la ventaja competitiva: permite contar con equipos más preparados, líderes más conscientes, y profesionales que evolucionan al ritmo de los cambios del entorno. La empresa que invierte en este desarrollo constante reduce su dependencia de talento externo y fortalece sus capacidades internas.

6. Mejora del clima laboral y del compromiso

Cuando el proceso de evaluación es percibido como justo, útil y orientado al desarrollo, el clima laboral mejora. La retroalimentación se convierte en una práctica valorada, el diálogo entre líderes y colaboradores se enriquece, y el sentido de propósito se fortalece.

Esto se refleja en encuestas de clima, en niveles de satisfacción y en una mayor disposición al esfuerzo discrecional. Las personas comprometidas no solo cumplen con lo básico: aportan ideas, cuidan los detalles, ayudan a otros y se involucran en iniciativas más allá de su rol.

7. Reducción de costos por ineficiencia o bajo desempeño crónico

Uno de los problemas más costosos para cualquier organización es mantener, sin intervenir, a personas o equipos que muestran un bajo rendimiento crónico. Un sistema de evaluación eficaz permite visibilizar estas situaciones, comprender sus causas y aplicar acciones correctivas de manera proactiva.

Ya sea a través de formación, reubicación, acompañamiento o desvinculación ética, la empresa evita prolongar situaciones que afectan al resto del equipo, dañan los resultados o generan conflictos internos. Esta gestión directa del bajo desempeño representa un ahorro sustancial y mejora la calidad general del entorno laboral.

8. Generación de una cultura de accountability y mejora continua

Una organización que gestiona el desempeño de forma activa está construyendo una cultura donde cada persona se hace responsable de sus resultados, recibe retroalimentación con madurez y actúa en función del aprendizaje. Esta cultura no surge espontáneamente, sino que se cultiva con prácticas consistentes.

El accountability —la capacidad de asumir la responsabilidad con autonomía— es uno de los activos culturales más valiosos para enfrentar entornos cambiantes. Las empresas que lo promueven se adaptan mejor, innovan más rápido y gestionan mejor sus crisis.

Conclusión

La buena gestión del desempeño no es una formalidad ni una tarea operativa. Es una inversión estratégica que genera beneficios tangibles y medibles en múltiples dimensiones: productividad, compromiso, talento, cultura y resultados financieros. En un entorno donde la competitividad ya no depende solo de productos o servicios, sino de la calidad del capital humano, las organizaciones que evalúan y desarrollan con inteligencia están construyendo su ventaja más difícil de replicar.

🧾 Resumen Ejecutivo

La gestión del desempeño en 2024 ha evolucionado hacia un enfoque más integral, estratégico y humano. Las organizaciones que están liderando el cambio ya no conciben la evaluación como una herramienta aislada de control, sino como un sistema complejo que articula desarrollo, cultura, resultados y sostenibilidad del talento. A lo largo del artículo se han abordado diez preguntas clave que permiten entender esta transformación desde múltiples ángulos. A continuación, se sintetizan los hallazgos más relevantes.

1. Reconocimiento de la diversidad generacional:

Los sistemas de evaluación deben ser sensibles a las diferencias en percepciones, expectativas y valores entre generaciones. Un enfoque uniforme no es viable. Adaptar el proceso a los códigos culturales de cada grupo etario mejora la equidad y la efectividad del sistema.

2. Planes de acción individualizados:

Ya no es suficiente con señalar brechas. Las organizaciones deben construir, junto al colaborador, rutas de desarrollo personalizadas y medibles, que traduzcan el diagnóstico en transformación. Esto requiere seguimiento real, liderazgo empático y plataformas que integren el ciclo de mejora continua.

3. Nuevos indicadores de desempeño:

Más allá de los KPI tradicionales, se incorporan métricas que evalúan colaboración, adaptabilidad, inteligencia emocional, aprendizaje continuo y reputación interna. Estos indicadores no solo enriquecen la evaluación, sino que permiten captar el verdadero valor que una persona aporta a la organización.

4. Rol del CEO:

El liderazgo ejecutivo debe ser visible, activo y coherente con el sistema de evaluación. El CEO no puede ser un espectador, sino un promotor que modela con el ejemplo, comunica el propósito estratégico del sistema y valida su alineación con los objetivos corporativos.

5. Eficacia del feedback entre pares:

El feedback horizontal mejora la calidad del diagnóstico y fortalece la corresponsabilidad organizacional. Bien estructurado, este mecanismo revela comportamientos que escapan a la supervisión directa y fomenta una cultura de aprendizaje y mejora colectiva.

6. Superación de errores conceptuales heredados:

El nuevo sistema debe corregir prácticas obsoletas como la calificación numérica sin contexto, la verticalidad extrema y la desvinculación entre evaluación y desarrollo. El enfoque moderno es dinámico, conversacional, estratégico y centrado en el ser humano.

7. Presentación adecuada del plan de mejora:

Diseñar y comunicar planes de mejora con claridad, respeto y sentido estratégico es esencial para que el proceso sea transformador. Esto requiere líderes formados, espacios de conversación bien gestionados y herramientas para el seguimiento real de avances.

8. Uso del storytelling en evaluaciones:

La narrativa permite dar sentido al proceso, contextualizar los logros y desafíos, y construir identidad profesional. Cuando se usa con inteligencia, el storytelling transforma la evaluación en una historia de crecimiento, no en una calificación aislada.

9. Transparencia como principio estructural:

La transparencia fortalece la legitimidad del sistema. Implica comunicar criterios, procesos, resultados y consecuencias de forma clara. También exige evaluar a los propios evaluadores y consolidar un modelo de feedback maduro, abierto y justo.

10. Beneficios tangibles de una buena gestión del desempeño:

Las organizaciones que gestionan bien el desempeño experimentan mejoras en productividad, clima, retención, aprendizaje, alineación estratégica y reducción de costos por ineficiencia. El sistema se convierte así en una palanca directa de rentabilidad y sostenibilidad.

Aplicación de estos hallazgos para WORKI 360

WORKI 360 tiene la oportunidad de posicionarse como una plataforma líder en gestión del talento si logra integrar de forma coherente estos principios en su arquitectura y experiencia de usuario. Algunas recomendaciones concretas:

Diseñar evaluaciones adaptativas, sensibles al perfil generacional de los usuarios.

Incorporar módulos de construcción y seguimiento de planes de mejora personalizados.

Ampliar los indicadores disponibles con métricas no tradicionales alineadas a soft skills.

Habilitar funciones de storytelling y registros narrativos dentro del proceso evaluativo.

Fortalecer el feedback entre pares con lógica de red, garantizando confidencialidad y trazabilidad.

Asegurar máxima transparencia en flujos, metodologías y decisiones generadas por el sistema.

Involucrar al liderazgo ejecutivo como actor visible del proceso, mediante reportes estratégicos y herramientas de análisis predictivo.

Al adoptar esta visión integral, WORKI 360 no solo optimizará su funcionalidad, sino que se consolidará como un verdadero ecosistema de desempeño, desarrollo y cultura organizacional para sus clientes.